終活とは、一言でいうと「人生の終わりのための活動」を意味します。自分らしい人生の最期を迎えるための準備と言い換えても良いかもしれません。

そろそろ終活を始めたいと思っていても、「まだ終活を始めるには早いのかな?」「家族がいない場合の終活は必要なの?」など、悩みは尽きないものです。

しかし結論から言えば、若い世代でもおひとりさまでも、全ての人にとって終活は必要なものです。

この記事では、「終活とは何か」「どんな準備が必要か」を軸に、自分の場合は具体的に何をすれば良いのかまで丁寧に解説していきます。

| ◆終活とは何かを分かりやすく解説

・「終活」という言葉は2009年に誕生し、高齢化により需要が高まっている

・20~30代の終活:早いうちに将来を再設計できる

【準備①】エンディングノートの作成 ◆若い世代や独身の方向けの応用編 |

さらに、終活において注意すべきポイントや、終活をスムーズに進めるために活用したいサービス・セミナー・資格についても解説します。

終活についてのあらゆる情報を集約してお伝えしますので、読み終わる頃には終活の全体像をしっかり理解し、すぐにでも終活に取り掛かれる状態になっているはずです。

ぜひ最後までじっくりお読みいただき、自分らしい終活の参考にしてください。

1. 終活とは?

そもそも「終活」とはどんな意味なのか、正確に把握しておきましょう。

「終活(しゅうかつ)」は「就活(就職活動)」をもじったもので、「人生の終わりのための活動」という意味です。その活動の範囲は広く、人それぞれ異なる終活の形があります。

| <終活に含まれる活動の例>

・自分の最期の希望を周りに伝えるため、エンディングノートを書く |

終活は、自分らしい最期を迎えるための一連の準備であり、家族や周りの人の負担を減らすための準備ともいえます。

2. 終活が注目される背景

2-1. 終活という言葉は2009年に誕生

「終活(しゅうかつ)」という言葉は、2009年に雑誌「週刊朝日」が「現代終活事情」というタイトルの連載に使用してから、徐々に世間に広がっていきました。この連載では長期にわたり、人生の終わりにするべきお墓や葬儀の準備などを記事として公開し、大きな反響を読んだといわれています。

それ以前は、生きている間に自分の死後のことを考えることをあまりしなかった人びとが、終活の意義に次第に気付き始めたのです。

その後、終活本が相次いで出版され、言葉が誕生してから3年後の2012年にはユーキャンの「新語・流行語大賞」トップテンにノミネートされました。

2-2. 高齢化により終活の注目度がさらに高まっている

そして現在、高齢化により終活の必要性や注目度がますます高まっています。その背景を簡単に表にまとめました。

| 高齢化以前 | 現在 | |

| 一人の高齢者を地域や大家族全体で支えていた | ➡ | 少子高齢化や核家族化により、 ・高齢者を支える側の負担が増えた ・一人で暮らす高齢者が増えた ・死後の後処理を少人数で行うため負担が増えた周囲に迷惑をかけずに人生を終えたいニーズが高まる |

| 平均寿命が今よりも短かった | ➡ | 寿命が延びたことで、 ・介護費や医療費などの経済的負担が増えた ・介護をする周囲の負担が増えた ・介護や終末期医療における選択肢が増えた周囲に迷惑をかけずに人生を終えたいニーズが高まる |

| 医療がそこまで進歩していなかった | ➡ | 医療が進歩して元気な高齢者が増えたことで、 ・定年後を生き生きと暮らしたい高齢者が増えた ・人生の終わりについてじっくり考える時間ができた自分らしい余生を送りたいニーズが高まる |

以前は、介護や死後の片付けなど大家族であれば分担して行うことができました。しかし現代のように子どもが一人しかいない世帯や、子どもがいない夫婦、未婚者が珍しくない時代になり、終活の重要性はますます高まっています。

2-3. デジタル終活が必要な時代へ

終活ニーズの高まりとともに、「デジタル終活」にも注目が集まっています。デジタル終活とは、スマートフォンやパソコンに保存されたデータやアカウント情報など「デジタルデータ」を整理することを指します。

| <デジタルデータの例>

・ハードディスクにある画像や動画のデータ |

こうしたデジタルデータは、整理しておかないと、何かあった時に永久にインターネット上に残り続けることとなります。最悪の場合、なりすまし被害や不正利用に使われる危険性すらあります。

また、自動更新にしている有料サービスの料金がいつまでも引き落とされ続けるかもしれません。

デジタル終活で必要なことは以下の3点です。

| ・有料サービスの契約を自動更新ではなく手動更新に変更する

・SNSごとに、亡くなったあとにそのアカウントをどうするか決めておく ・見られたくないデータをまとめておき、一定期間経過後に削除する設定にしておく |

エンディングノートにも、有料サービスの契約情報やSNSアカウントについても書いておくと安心です。

3. 終活をすることのメリットを世代別に解説

終活にはさまざまなメリットがあります。ただし、若い世代と高齢者世代ではメリットが少し異なるため、世代別それぞれに解説します。

3-1. 20~30代で終活をすることのメリット

若いうちに終活をするメリットは、より自分らしく生きるための指針を作れる点にあります。

| ●自分の身辺を整理することで暮らしやすくなる (探し物に費やす時間が減る、不要な物を購入しなくなる)●もしもの時の不安を軽減できる (エンディングノートなどに希望をかくことで、自分の意思を伝えられる)●早いうちに将来を再設計できる (理想の老後をイメージし、そのために必要な行動を考えられる) |

3-2. 40~50代で終活をすることのメリット

まだまだ働き盛りの世代が終活をするメリットは、老後に備えた万全な体制を作りながら、万が一に備えて準備しておける点にあります。

| ●将来に関する不安が減る (物や重要事項を整理をしておくことで、何かあった時の負担を減らせる) ●これからの人生をより充実させられる (人生や財産を振り返っておくことで、よりよい将来の実現に向かって動ける)●親の終活を考えられる (自分で終活を経験することで、親の終活を進めることができる)●前向きな気持ちで終活がスムーズに進む (体力と判断力が優れているうちに終活をすることで、スムーズに終活を行える) |

3-3. 60~70代で終活をすることのメリット

定年後、まだまだ元気なうちに終活をするメリットは、ゆっくりじっくりセカンドライフを楽しみながら終活できる点にあります。

| ●じっくり時間をかけて楽しみながら終活できる (定年後のセカンドライフを利用してじっくり取り組める) ●セカンドライフを充実できる (余生でやることとやらないことを決めて、やり残したことに取り組める)●現役世代より確定している事項が多いので、終活しやすい (捨てて良いものを判断したり、資産などを整理したりするのに向いている)●周りの終活事情を参考にしやすい (同世代で終活する人が増えるので、一緒に相談しながら終活できる) |

終活を始める年代によってメリットが変わるのと同じように、終活の内容も変わります。内容については、「7. 始める年代や境遇によって終活の内容は変わる」で解説しています。

4. 知っておくと便利!終活でよくある質問と答え

ここまで解説した終活の基礎知識に加えて、知っておきたい良くある質問について解説していきます。

4-1. 終活はいつから始めるべきですか?

| 【答え】気になった時が始め時。元気なうちに始めるのがおすすめです。 |

「終活を始めてみようかな?」と思い始めたら、スタートすべきタイミングです。

3章で解説した通り、20代の若いうちでも終活をするメリットはたくさんあります。元気なうちに始めておけば、いざとなったときに安心です。

4-2. 終活って、何から始めればいいの?

| 【答え】エンディングノートを書くのが良いでしょう。 |

終活にはさまざまな事柄があるため、まず何をしたら良いか迷ってしまう方が多いものです。そこでおすすめなのがエンディングノートを書くことです。

市販のエンディングノートならあらかじめ必要な項目が用意されているので、指示通りに書き進めるだけで簡単です。エンディングノートを書いていく過程で、自分の終活の方向性や、次にするべき行動が見えてくるはずです。

| 関連記事 | |

| 2020年最新!おすすめの終活ノート(エンディングノート)15選 | |

4-3. エンディングノートに法的効力はあるの?

| 【答え】法的効力はありません。 |

エンディングノートには法的効力はありません。あくまで本人の希望を書き留めておけるノートと認識しておきましょう。

だからといって書く意味がないということにはなりません。エンディングノートがなければ、いざという時に自分の希望を周りに伝えることができません。書いておけば「本人がこう希望しているから」と、意思を尊重してもらうことができるかもしれません。

遺産の分配など法的効果を発生させるためには、エンディングノートと別に遺言書を作成する必要があります。

4-4. おひとりさまでも終活って必要なの?

| 【答え】老後の医療などのため、終活しておくのがおすすめです。 |

「終活は、遺された家族のために行うんでしょ?」と思う方も多いかもしれませんが、そうではありません。自分らしい最期を迎えるために、おひとりさまでも終活をおすすめします。

おひとりさまの場合、孤独死のリスクも考えられます。大切な書類や財産、ペットなどの遺品整理をどうするのか、相続をどうするのかなど、整理しておく必要があります。

また、家族の介護に頼れない場合は、老後の医療をどうするのか事前に自分で決めておく必要があります。おひとりさまだからこそ、早めに終活をしておくことが大切なのです。

5. 終活は全ての人に取ってやるべきこと

ここまで解説したように、終活はどの世代であってもメリットがあり、必要性があるものなので、誰でもやるべきことといえます。

もしやらなければ、自分の希望通りの最期を迎えられなかったり、希望通りに財産を遺せなかったり、死後や寝たきりになった後に周りの人に負担を強いたりすることになりかねません。

高齢者はもちろん、若い世代でも、おひとりさまでも、誰しも人生の終わりを迎えるのは同じです。老齢期や体調を崩してから終活を始めるのは負担がかかるものなので、できれば元気なうちに始めておけば安心です。

つまり終活とは、誰にでも必要なことであり、かつ、早めにスタートするべきものなのです。

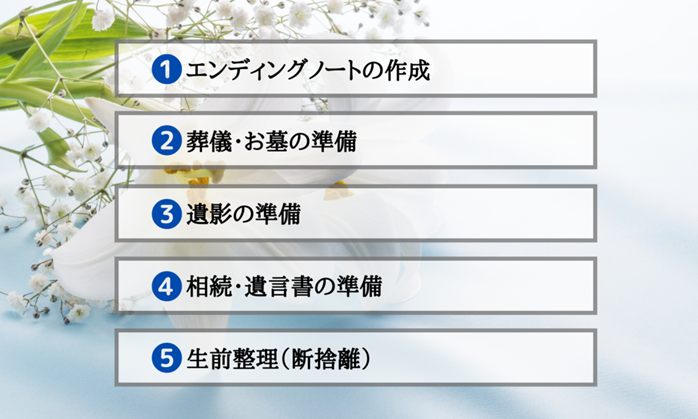

6. 終活の基本的な進め方~5つの準備をしておこう

ここからはいよいよ、終活の基本的な進め方を解説していきます。終活にはさまざまな形がありますが、ここでは終活が本格化する60代以降の人がやるべき基本的な5つの準備について紹介します。

| 【準備①】エンディングノートの作成

【準備②】葬儀・お墓の準備 【準備②】遺影の準備 【準備②】相続・遺言書の準備 【準備②】生前整理(断捨離) |

若い世代や独身の方など、始める年代や境遇に応じた応用編は「7. 応用編~始める年代や境遇によって終活の内容は変わる」で解説しています。

6-1. エンディングノートの作成

終活の最初に行いたいのが、エンディングノートの作成です。

エンディングノートとは自分の想いや身の回りの情報を書き留めておくノートのこと。このノートを書いておけば、自分が亡くなった後や意思疎通ができなくなった時に、家族や周りの人に自分の希望を伝えることができ、家族が手続きを円滑に進めるための手助けにもなります。

エンディングノートの書き方に決まりはありませんが、以下のような事柄を書いておくと良いでしょう。

| ①自分について(名前・生年月日・本籍地など) ②契約などの個人情報(携帯・パソコン・光熱費) ③医療や介護について(持病・常用薬・延命治療の有無など) ④葬儀や納骨について ⑤知人や親戚の連絡先 ⑥相続財産について(預貯金・不動産・生命保険など) ⑦遺言書について ⑧ペットについて ⑨大切な人へのメッセージ ⑩自分史 |

エンディングノートを書くことで自分の気持ちを整理し、自分の生き方や最期の希望をイメージしやすくなるメリットもあります。

書き進めていく中で、葬儀やお墓の希望、相続や遺言書の希望、何を捨てて何を残しておくのかなど、次の準備を進めるきっかけにもつながります。

エンディングノートの詳しい書き方は、以下の記事をご参考ください。

| 関連記事 | |

| 【例文有り】エンディングノートの書き方をわかりやすく解説! | |

6-2. 葬儀・お墓の準備

エンディングノートをある程度書き終えたら、次は具体的な終活の準備に取り掛かりましょう。

自分の死後に家族に負担をかけたくない場合、または理想の最期の形があるのなら、事前にお葬式やお墓の準備をしておくと良いでしょう。

| 例えば…

●お葬式の形を決めておく(一般葬儀・家族葬・密葬・一日葬・直葬・自由葬) |

特に「家族葬を希望する」などこだわりがある場合は、意思を明確にしておくと良いでしょう。

また葬儀費用が心配な場合は、事前に葬儀費用を用意しておくか、葬儀保険に加入しておくなどの準備をしておくこともできます。

6-3. 遺影の準備

葬儀やお墓の準備と合わせて行いたいのが、遺影の準備です。葬儀の時にもっとも目に引く場所に飾られるのが遺影写真ですよね。

亡くなった後に家族が写真を選ぶケースが一般的ですが、最近では生前に自分で遺影写真を撮っておく方が増えています。自分が気に入って納得した写真を遺影に選びたいという方が増えているからです。

遺影に使う写真に決まりはないので、とにかくご自身が気に入る写真を選ぶのが一番です。

斎場や終活イベントで開催している「生前遺影写真撮影会」を利用するのも良いでしょう。

6-4. 相続・遺言書の準備

自分の死後に思わぬ相続トラブルを避けるためには、法的効力のある遺言書を用意しておくことが必要です。最初に紹介したエンディングノートは法的効力はありませんので、強制力のある遺言書を別に用意しましょう。

| <遺言事項の例>

●身分に関する遺言事項(例えば婚外子の認知、後見人の指定など) |

遺言書には普通方式として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。

| 遺言書の種類 | 作り方・費用・注意点 |

| 自筆証書遺言 | 遺言書を残したい本人が文章全文と日付、氏名を自筆で書き、押印したもの

【費用】法務局に預ける場合は、一件につき3,900円(2020年7月~) 【注意点】自宅保管の場合、紛失や改ざんの可能性がある。法務局保管の場合も、遺言書の内容が法的に有効でない可能性がある。 |

| 公正証書遺言 | 公正人(法律の専門家)と2人の証人が立ち会って、遺言を作成するもの

【費用】公正証書手数料や司法書士(または弁護士)費用が、15万円程度かかる ※財産合計額やケースごとに費用は異なります 【注意点】2人の証人を用意する必要があり、証人に遺言の内容を知られてしまう。 |

| 秘密証書遺言 | 遺言者が自分で作成した遺言書を封筒に入れて封をし、公証役場で2人以上の証人立会いのもとで公証人に提出して作成するもの |

費用やデメリットにも留意しながら、自分に合う遺言書の種類を選択しましょう。

6-5. 生前整理(断捨離)

最後に紹介する終活の準備は、生前整理(断捨離)です。

自分の死後、家族が悲しみの中で直面するのが遺品整理です。遺品が大量にあればあるほど、整理に時間がかかり、処分費用が発生する場合もあります。家族の負担を減らすためにも、生前整理が大切なのです。

生前整理を行うには、できるだけ物を増やさず必要最低限の物だけで暮らす「断捨離」の考え方を参考にすると良いでしょう。

<終活で生前整理(断捨離)を行う方法>

| ①断捨離の対象としようと思うものリストを作る ②現段階で「確実にいらないもの」・「必要なもの」・「迷うもの」に分ける ③「迷うもの」は一定の期間が経ったら判断する ④「今必要なもの」と「どうしても捨てられないもの」は処分方法を書き残す |

終活の生前整理(断捨離)についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

| 関連記事 | |

| 【事例あり】終活で断捨離はするべき!その理由と後悔しない断捨離方法 | |

また、パソコンやスマートフォンが普及した現代では、電子機器データの整理やインターネット上にあるデータの整理もしておくことをおすすめします。

7. 応用編~始める年代や境遇によって終活の内容は変わる

6章では、死を意識している世代(60代以降)における基本の終活の流れを紹介しましたが、ここからは応用編を紹介します。

ここまで説明してきた通り、終活には十人十色いろいろなやり方があり、始める年齢や置かれている境遇によって終活の内容は変わります。

・20~30代の場合

・40代の場合

・50代の場合

・独身の場合

それぞれの終活の内容を簡単に解説します。

7-1. 20~30代の終活でやること・やらないこと

若い世代の終活は、これからの人生を自分らしく生きるために行うものです。終末期の終活と異なり、死後の準備(葬儀や相続、遺言など)はまだ必要ないでしょう。

| 基本の6ステップ | 20~30代の終活では・・・ | |

| ①エンディングノートの作成 | ➡ | 〇 やるべき!

特に、財産や契約情報の整理、連絡リストまとめ、医療の希望など |

| ②葬儀・お墓の準備 | ➡ | ✖ まだやらなくてOK |

| ③遺影の準備 | ➡ | ✖ まだやらなくてOK |

| ④相続・遺言書の準備 | ➡ | ✖ まだやらなくてOK |

| ⑤生前整理(断捨離) | ➡ | 〇 やるべき!

身の回りをキレイにしておく。デジタルデータもまとめておくと安心。 |

エンディングノートを書いたり、今までのターニングポイントを振り返ったりすることで、自分が大切にしたいことが明確化し、これからどう生きていきたいのかクリアにすることができます。

20代の終活については、以下の記事もぜひご参考ください。

| 関連記事 | |

| 20代の終活は早い?すぐ始めてよい理由と20代がやるべきこと一覧 | |

7-2. 40代の終活でやること・やらないこと

まだまだ働き盛りな現役世代の40代の終活は、60代以降のセカンドライフを充実させるための準備や、60代以降に本格化する終活を前もって行っておくことで安心を手に入れることができます。

周りで終活をしている人はまだあまりいないかもしれませんが、元気なうちに身の回りを整理しておくと心に余裕を持てます。

| 基本の6ステップ | 40代の終活では・・・ | |

| ①エンディングノートの作成 | ➡ | 〇 やるべき!

特に、寝たきりになった場合の医療や介護の希望、人生史の振り返り、財産の整理と老後に向けてのライフプランなど |

| ②葬儀・お墓の準備 | ➡ | △ 希望があるなら決めておいてもOK |

| ③遺影の準備 | ➡ | △ 希望があるなら決めておいてもOK |

| ④相続・遺言書の準備 | ➡ | ✖ まだやらなくてOK |

| ⑤生前整理(断捨離) | ➡ | 〇 やるべき!

使っていないものを捨て、要らないものを増やさないように心がける。デジタルデータもまとめておくと安心。 |

葬儀やお墓、遺影の準備などはまだマストではないかもしれませんが、少しずつ候補を考えて行動してみるのも良いでしょう。

40代の終活については、以下の記事もぜひご参考ください。

| 関連記事 | |

| 40代での終活は早くない!その理由と40代の終活でやるべきこと | |

7-3. 50代の終活でやること・やらないこと

人生100年時代ともいわれる現代では、50代はまだまだ現役の元気な世代。50代の終活は、定年退職後に本格的に終活を考える人よりも一歩先に、じっくりと終活に向き合うことができます。

60歳または65歳まで働いて稼ぐ人も多いと思いますので、遺言書の作成や相続の準備などは定年後でも良いでしょう。それ以外の終活は、早めに始めて損はありません。

| 基本の6ステップ | 50代の終活では・・・ | |

| ①エンディングノートの作成 | ➡ | 〇 やるべき!

医療や介護の希望、連絡先リストの作成、お金周りの情報を整理しておくなど |

| ②葬儀・お墓の準備 | ➡ | 〇 やるべき!

希望があるなら、動けるうちに現地を見に行くなどしておくと良い |

| ③遺影の準備 | ➡ | △ 希望があるなら決めておいてもOK |

| ④相続・遺言書の準備 | ➡ | △ 本籍地の確認などをしておくと良い。遺言書作成はまだ早いが、内容を考え始めておく。 |

| ⑤生前整理(断捨離) | ➡ | 〇 やるべき!

片付けるのはもちろん、物を増やさないようにする。デジタルデータもまとめておくと安心。 |

50代の終活については、以下の記事もぜひご参考ください。

| 関連記事 | |

| 終活は50代に始めるべき!3つのメリットと具体的にやることを解説 | |

7-4. 独身の終活でやること・やらないこと

独身の方の終活では、自分の希望を明確にしておくことが大切となります。なぜならば、介護や葬儀などを全て自分で決めておかなければならないからです。

| 基本の6ステップ | 独身の終活では・・・ | |

| ①エンディングノートの作成 | ➡ | 〇 やるべき!

医療や介護、任意後見人の希望など、エンディングノートを書きながら理想の終活を具体化していくと良いでしょう |

| ②葬儀・お墓の準備 | ➡ | 〇 やるべき!

生前契約を済ませて、契約内容をノートに記しておくと良い |

| ③遺影の準備 | ➡ | △ 希望があるなら決めておくと良い |

| ④相続・遺言書の準備 | ➡ | 〇 やるべき!

養子縁組や特別縁故者への相続の可能性を考えておく。寄付したい団体やお世話になった方に財産分与したいならば、法的に有効な遺言書を用意しておくと良い。 |

| ⑤生前整理(断捨離) | ➡ | 〇 やるべき!

高齢でも動きやすいようシンプルにまとめておくと良い デジタル遺品の処理方法も決めておくと安心 |

独身だから終活は必要ないのではなく、むしろ独身だからこそ前もって準備しておくことが大切です。

| 関連記事 | |

| 独身の人が終活でやるべき10つのステップ!気をつけるポイントまで解説 | |

8. 終活において注意しておきたいこと

自分のため、家族や周りの人のために行う終活ですが、進めていくうえで注意しなければならないこともあります。事前に注意点を知っておき、そうならないように気持ちを整理したうえで終活に取り組むのが良いでしょう。

8-1. 終活を進めることで悩みや不安が増える可能性がある

誰にでも訪れる死という事実を、不安に思わない人は少ないでしょう。終活では、葬式やお墓、相続のことなど、自分の死後について考えなければいけないため、終活を進めるうちにかえって悩みや不安が増大してしまう場合があります。

しかし実際には、終活とは人生の終わりのためだけに行うものではなく、より自分らしく生きるためのものでもあります。自分自身を見つめなおす良い機会だと前向きに捉えるようにしましょう。

8-2. エンディングノートはあくまで希望を伝えるノート

医療や介護、葬式などの希望を伝えられるエンディングノートですが、あくまで自分の意思を伝えるものであり、法的効力はありません

「自分はこうして欲しい」と伝えても、さまざまな事情により必ずしもその通りにならない場合もあることを認識しておきましょう。

遺産相続の内容など法的効力を発生させたい場合には、法的に有効な遺言書を作成する必要があります。

8-3. 介護の指名など家族が困る希望は避ける

エンディングノートに、「介護が必要になった時は自宅で長女に診てもらいたい」など、家族が困るような内容は記入しないようにしましょう。

先ほど述べたように、エンディングノートはあくまで希望が残せるノートですが、家族が見て負担に感じるような内容は避けるべきです。希望を書いてしまったばかりに、家族が施設に入居させたくてもできず、トラブルのもとになりかねません。

家族や周りの人のためを思った終活を行えると理想的ですよね。

9. 終活で活用したいサービス・セミナー・資格

終活を一人で完結させるのはとても大変なことです。そこで活用したいのが、終活に使えるさまざまなサービスや、終活を教えてくれるセミナーです。

また、終活への知識を深めたあとにチャレンジしたい資格についても紹介します。

9-1. 終活サービスを展開している団体・企業

終活について迷った時に何でも相談できる、ワンストップで終活をサポートしてくれるサービスがあります。一人ではなかなか決められない方や、常に相談できるパートナーが欲しい方におすすめです。

| サービス名(団体名) | 価格・主なサービス内容 | 公式サイト |

| ワンストップ終活サービス「心託(しんたく)」

(一般社団法人終活協議会) |

入会金:1万円(税込)

年会費:なし

入会金のみで、一生涯さまざまな終活相談やサポートを受けられます。生活の困りごと、健康&病院案内、心託見守りサービス(電話)など。 |

➡詳細を見てみる |

| イオンの終活

(イオン株式会社)

|

入会金:9,259円、年会費:9,259円(税別)、

別途身元保証事務管理費など

身元保証や遺言信託相談、墓石・葬儀手配などに対応。全国のイオンでの「終活フェア」でお墓や相続、保険についての相談受付や遺影撮影会も。 |

➡詳細を見てみる |

| 三菱電機ライフサービス株式会社 | 式場、葬祭、仏壇仏具、法要品などの手配をワンストップで支援。その他、遺言、遺産、エンディングノートなどの無料相談も。 | ➡詳細を見てみる |

| 関連記事 | |

| 終活サービスとは?サービスの具体的な内容とおすすめの会社3選 | |

9-2. 終活セミナーを開催している団体・企業

「終活を一人で行うのは難しい」「終活の仕方を学びながら実践したい」という場合は、終活セミナーを受講してみるのはいかがでしょうか。

終活セミナーといってもさまざまあり、全体を知るものから具体的な方法を教えてくれるものまで多数開催されています。

<終活セミナーを開催している主な企業・協会>

| 団体・企業名 | 主な講座内容 | 公式サイト |

| 一般社団法人

終活協議会 |

エンディングノートの書き方、生前整理、身元保証の知識など | ➡セミナーを見てみる |

| 一般社団法人

終活カウンセラー協会 |

エンディングノートの書き方、生前整理、介護の知識、終活の基礎知識など | ➡セミナーを見てみる |

| 家族葬のファミーユ | 終活の基礎知識、エンディングノートの書き方、遺影撮影、入棺体験、個別相談など | ➡セミナーを見てみる |

終活セミナーについてもっと詳しく知りたい方は、以下記事をご参照ください。

| 関連記事 | |

| 終活セミナーとは?学べる内容と1日の流れを紹介【開催中の団体一覧付き】 | |

また、私たち「終活の相談窓口」では、終活についての無料相談も行っています。

医療や介護、相続、遺品整理、生前整理、葬儀、お墓についてなど、終活において何かお困りごとがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

医療や介護、相続、遺品整理、生前整理、葬儀、お墓についてなど、終活において何かお困りごとがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

終活の相談窓口に【無料で】相談してみる |

お電話の場合は、0120-980-845までご連絡いただき、「終活の相談窓口を見た」とお伝えください。

9-3. 終活に関する主な認定資格

じっくり終活と向き合うことで知識がついたら、その経験をもとに資格を取得してみてはいかがでしょうか。

<終活に関する主な資格と認定団体>

| 資格 | 認定団体 | 受講料(税込) | 詳細 |

| 終活ガイド | 一般団法人 終活協議会 | 初級:無料

中級:5,000円 |

➡公式サイト |

| 終活ライフケアプランナー | 一般社団法人 日本能力開発機構 | 5,600円 | ➡公式サイト |

| 終活カウンセラー | 一般社団法人 終活カウンセラー協会 | 初級:9,970円

上級:45,000円 別途、会員登録料や審査費が必要 |

➡公式サイト |

| 終活アドバイザー | NPO法人ら・し・さ | 一括払いの場合、35,000円 | ➡公式サイト |

終活に関する資格の中でも特に人気なのが「終活ガイド」です。入会金や会員登録料などが一切不要で、シンプルに受講料だけで受験できるのがメリットです。

終活ガイド初級はWebサイトから無料で受講できるので、気軽に認定を受けてみてはいかがでしょうか。

終活ガイド初級を受けてみる |

終活ガイドについてもっと知りたい方は、以下記事をご覧ください。

| 関連記事 | |

| 終活ガイドとは?学べる知識や取得が向いている人など詳しく紹介 | |

10. 終活の悩みや困りごとはプロに相談しよう

ここまで終活についてのさまざまな情報を解説してきました。最後まで読んでいただいた方なら、終活がどんなものかイメージできたのではないでしょうか。

イメージできたと言っても、誰でも終活は初めてのことですし、一人で完璧にできる方はいません。もし終活を進めるうえで何かお困りのことがあれば、専門家に相談するのが一番です。

「プロに相談って、お金がかかるんでしょう?」と思われるかと思いますが、当サイト「終活の相談窓口」では、なんと無料で相談をお受けしています。

医療や介護、相続、遺品整理や生前整理、葬儀やお墓の相談など、気になることがあればぜひお気軽にご相談ください。

▼問い合わせフォームから相談

終活の相談窓口に相談してみる |

▼お電話で相談(年中無休:10時~17時)

0120-980-845

までご連絡いただき、「終活の相談窓口を見た」とお伝えください。

まとめ

この記事では、終活でやるべき5つの準備をメインに、終活に関わるさまざまな情報をお伝えしました。終活についてかなり深く、そしてやるべきことが具体的に理解できたのではないでしょうか。

<終活でやるべき基本的な5つの準備>

| 【準備①】エンディングノートの作成 【準備②】葬儀・お墓の準備 【準備③】遺影の準備 【準備④】相続・遺言書の準備 【準備⑤】生前整理(断捨離) |

本文でも紹介した通り、これから終活を始めるならまずはエンディングノートを書くことから始めてみましょう。あらかじめ項目が用意されている市販のエンディングノートなら、誰でも簡単に終活をスタートできます。

| 関連記事 | |

| 2020年最新!おすすめの終活ノート(エンディングノート)15選 | |