終活アドバイザーとは、NPO法人ら・し・さが認定している民間資格です。

エンディングノートの書き方を始め終活をしている人により良いアドバイスができるよう、幅広い知識を学びます。

終活アドバイザーに興味があっても

「終活アドバイザーとはどんな資格?」

「終活アドバイザーはどんな人に向いているの?」

など詳しい取得方法や費用、向いている人や学べる知識など詳しいことが把握できないと自分に向いているのか判断しにくいですよね。

この記事では

◎終活アドバイザーを取得するメリット

◎終活アドバイザーで学べること

◎終活アドバイザーに向いている人や活かし方

◎終活アドバイザーの取得方法や費用

など、終活アドバイザーに関する情報を全解説します。

この記事を読めば終活アドバイザーとはどのような資格か分かり、取得すべきか判断できるようになります。

ぜひ、最後まで読んで自分にピッタリな終活に関わる資格かどうかを見極めてみてください。

1.終活アドバイザーとは

終活アドバイザーとは、NPO法人ら・し・さが認定している民間資格です。

終活をする人の手助けができるよう、エンディングノートの書き方や終活の基礎知識など幅広い知識を身につけます。

所定の講座を受講し試験に合格した上でNPO法人ら・し・さへ認定の手続きを依頼することで、終活アドバイザーとして活動できるようになります。

2.終活アドバイザーになるとできる3つのこと

終活アドバイザーの資格を取得すると

①エンディングノートが書けるようになりアドバイスができる

②終活で困っている人にアドバイスができる

③専門家への橋渡しができる

という3つのことができるようになります。それぞれ具体的にどのようなことができるようになるのか、ご紹介します。

2-1.エンディングノートが書けるようになりアドバイスができる

エンディングノートとは人生の棚卸しをして、残された人生をよりよく生きるために活用するノートです。

遺言書のように書き方が定まっていないため、基礎知識がないとどのようなことを書くべきかどのように進めたらいいのか戸惑ってしまいます。

終活アドバイザー資格では、エンディングノートを書けるようになることを重視。自分のエンディングノートを書けるようになるのはもちろん、他の人にエンディングノートの書き方をアドバイスできるようになります。

2-2.終活で困っている人にアドバイスができる

終活アドバイザーは「終活をしている人により良いアドバイスができる」ことを目的としています。そのため、終活の基礎知識はもちろん幅広い知識を習得し、的確なアドバイスができるようになります。

この力は自身や親、知人の終活に活用できるだけでなく、終活にかかわる仕事に携わっている場合には業務内で活用することも可能です。

2-3.専門家への橋渡しができる

終活アドバイザーは民間資格なので終活に関する実務的な処理はできませんが、その代わりに専門家への橋渡し役を担っています。

終活は相続や生前整理、保険や年金など専門性の高い分野が多いです。

終活にかかわる正しい知識を身につけることで「このときはどの専門家に相談するべきか」判断がつくようになり、スムーズなサポートや終活の悩み解決ができるようになります。

3.終活アドバイザーになると身につく知識

終活アドバイザーになることで、

①エンディングノートの書き方

②資産やお金の知識

③高齢者医療の知識

④お墓やお葬式の知識

という主に4つの知識を身につけることができます。具体的にどのようなことが学べるのか参考にしてみてください。

3-1.エンディングノートの書き方

終活アドバイザーの講座ではNPO法人ら・し・さが独自で作成しているエンディングノート「ら・し・さノート」を3ヶ月かけて完成させるので、書くべきことや進め方、注意点などを学ぶことが可能です。

自分自身のエンディングノートを講座の中で完成させられるだけでなく、実際に書いていくことで悩むポイントやアドバイスをするための知識を養います。

3-2.資産やお金の知識

終活を進めるときには、主に下記のようなお金や資産の知識が必要となります。

①年金

老後の収入源として年金制度や年金の種類を把握し、資金計画が立てられるようになる

②金融資産

現在どれくらいの資産があり、どのように相続するのか検討できる

③不動産や物の整理

不動産や所有物の整理をして、どのように引き継いでいくのか検討できる

終活アドバイザーの講義ではこのようなお金や資産にまつわる知識を幅広く学び、どのような選択ができるのか、どのような専門家に相談したらいいのか判断できるようになります。

3-3.高齢者医療の知識

終活と切っても切れないのが、高齢者医療の知識です。厚生労働省が発表している健康寿命と平均寿命の差は男性が9.13年、女性が12.68年となっており、この期間は不健康な状態で過ごす人が多くなります。

介護や終末期ケアなどの仕組みを学びながらどのような選択肢があるのか把握しておくことで、事前に準備をしたり周囲との連携を取ったりと工夫をすることが可能です。

終活アドバイザーの講義では、高齢期の医療や介護、施設の知識を幅広く養えるようになっています。

3-4.お墓やお葬式の知識

終活では、死後の準備をしておくことも重要な課題となります。終活アドバイザーの講座では、葬儀やお墓の種類や基礎知識などを学び、どのような選択ができるのか把握することが可能です。

事前に、お墓やお葬式の知識を身につけることで費用の準備や生前整理などにも役立てることができるようになります。

4.終活アドバイザーになる3つのメリット

終活アドバイザーで学べることが分かったところで、終活アドバイザーになる3つのメリットをご紹介します。資格を取得することでどのようなメリットあるのか、確認してみてください。

4-1.仕事のキャリアアップにつながる

介護福祉業や金融、保険業、葬儀業など終活とかかわる業務についている場合、知識を深めることでキャリアアップにつながるところがメリットです。

終活という考え方が広まり始めたのは2009年なのでまだ歴史が浅く、正しい知識を身につけていない人が多いのが現状です。

そこで、高齢者を取り巻く環境を把握し終活の正しい知識を身につければ、今までよりも手厚いサポートやサービスが検討できます。競合他社との差別化を図ることができ、すぐに仕事で活かせるところも嬉しいポイントです。

4-2.終活市場は今後も需要が増えていく

総務省が発表している「高齢者人口及び割合推移」によると、2030年には日本総人口の約25%が70歳以上になると予想されています。今後、高齢者を対象としたサービスやサポートはより需要が増えていくと考えられるでしょう。

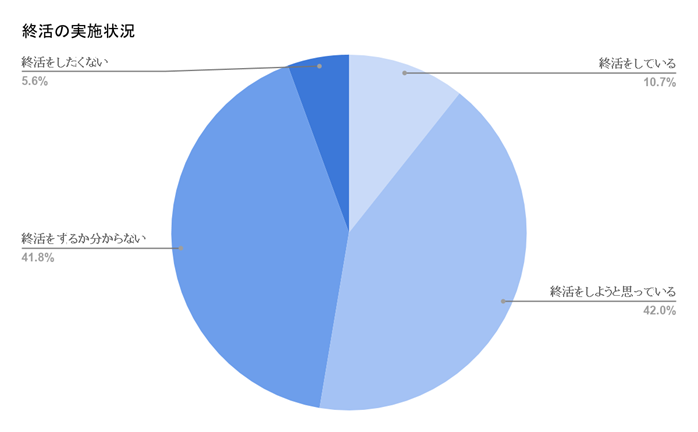

また、市場調査メディアホノテが実施した「終活に関する意識調査」では98%もの人が終活という言葉を認知しており、終活の認知度も高まっているのが分かります。

さらに、下記の表のように終活をしている人と終活をしたいと考えている人を合わせると全体の約52%にものぼり、終活をしようと考えている人は意外と多いです。

需要拡大が見込まれる終活市場に関する資格は、取得した資格を長く活かしたいという人にとってプラスとなるでしょう。

参考:総務省「高齢者の人口」

4-3.自分や親、友人の終活に役立つ

終活アドバイザーの資格は自身や親、友人の終活いんも役立てることができます。

終活アドバイザー講座では実際にエンディングノートを書くため、講座が終わるときには自身のエンディングノートを1冊完成させることが可能。

また、終活に関する基礎的な知識を幅広く学べるので、親や友人などの終活の悩みや問題点を解決できるようサポートやアドバイスができるようになるところもメリットです。

5.終活アドバイザー資格の活かし方

終活アドバイザーの資格は、

①現在の仕事で活かす

②親や友人など終活で困っている人にアドバイスができる

③自分の終活で活かす

という活用ができます。具体的にどのように活かしていけるのかご紹介します。

5-1.現在の業務に活かす

保険や金融業界、医療福祉業界や葬儀業界、弁護士や行政書士などの士業といった終活に関わる仕事をしている場合、終活アドバイザーとして得た知識を下記のように業務内で活かすことが可能です。

| ①葬儀業界

葬儀のサポートだけでなく終活全般のアドバイスができるようになり、付加価値の高いサービス提供に繋がる。 ②金融・保険業界 終活に関する幅広い知識を身につけることで、顧客の思いや悩みに寄り添った提案ができるようになる。「終活アドババイザー在籍」とすることで、他社との差別化を図ることも可能。 ③医療・福祉業界 高齢者の抱える悩みや高齢者を取り巻く状況を理解できることで、ケアプラン作成時に一人一人の状況に合わせたアドバイスやサポートが提案できるようになる。 また、医療や介護だけでなく、相続や葬儀、遺言など終活に必要知識を養えるため、高齢者の相談に答えることができ、頼れる存在となる。 ④ファイナンシャルプランナー 老後のライフプランにおいて、生活設計から死後の手続き、費用までまとめてアドバイスができるようになる。 |

例えば、葬儀業界の場合は葬儀のアドバイスだけにとどまらず終活全般のサポートができるようになるため、付加価値の高いサービス提供ができるようになるでしょう。

医療や福祉業界の場合も、終活の知識を活かし一人一人の思いに寄り添ったケアプランを提案できるように。終活アドバイザーとなることで今までよりも幅広い知識を活かしながら、仕事に取り組めるようにんります。

5-2.親や友人など終活で困っている人にアドバイスできる

終活アドバイザーになることで、親や友人など自分の周りにいる人たちの終活を手伝えるようになります。

とくに、終活アドバイザーはエンディングノートの書き方についてしっかり学べるため、老後のライフプラン設計をサポートし満足のいく終活ができるようアドバイスすることが可能。

相続や年金、保険など専門的な分野で困りごとがある場合には、どの専門家に相談すべきか判断し橋渡し役をすることで頼れる存在にもなります。

5-3.自身の終活に活かせる

終活アドバイザーの知識は、自身の終活にも活用できます。

終活アドバイザーの講義ではエンディングノートを1冊完成させるので、学びながら自分の終活の基盤を作っていけます。

また、終活の基礎知識はもちろん実際に終活をしていく上で重要なポイントも把握できるため、自身の終活をスムーズに進めていくことが可能です。

6.終活アドバイザー資格の取得に向いている人

終活アドバイザー資格の活かし方が分かったところで、終活アドバイザー資格の取得が向いている人とはどのようなタイプなのかご紹介します。

6-1.自分のペースで終活にかかわる資格を取得したい人

終活に関する資格は座学や講習で知識を学ぶことが多いですが終活アドバイザーは通信講座の上在宅での資格受験ができるので、空いた時間を使い自分のペースで資格取得ができます。

実技や試験のために時間を確保する必要がないため、仕事との両立が不安な場合やじっくり時間をかけてと知識を養いたい人おすすめ。

通信講座は最長で受講開始から8ヶ月かけて勉強できるようになっており、周囲のペースに合わせて焦って学習する必要がありません。

6-2.今の仕事に役立つ資格が取得したい人

終活アドバイザーは、終活にかかわる業界で働いている人におすすめ資格です。

例えば

・医療福祉関係

・金融関係

・ファイナンシャルプランナーなどの保険関係

・お墓や葬儀関係

・行政書士や税理士など士業

といった終活をしている人と関わったり終活のアドバイスをしたりする立場にある人は、終活アドバイザーで得た知識を使いより的確なサポートができるようになります。

6-3.自分の終活を納得のいくものにしたい人

終活アドバイザー資格は、自身の終活に活かすために取得している人もいます。

終活をするときには「周囲に迷惑をかけたくない」「納得のいくものにできるようしっかり検討したい」という思いを抱えている人が多いです。

自分自身が終活に関する正しい知識を持っていれば誰に助言を求めるべきか判断でき、ベストな方法を検討できるようになります。

6-4.親や友人の終活をサポートしたい人

親や友人など近くにいる人の終活をサポートしたいと考えている人にも、終活アドバイザー資格は向いています。

終活の知識がなければ、身近な人が悩んでいても具体的なアドバイスやサポートができません。

終活アドバイザー資格は「終活をしている人により良いアドバイスができるようになる」ことを目的としているので、親身になって話を聞いてどのようにしたらいいのか適切なサポートを行えるように。親や友人など終活をしている人にとって、頼りがいのある存在となれます。

7.終活アドバイザーになる方法

| 認定協会 | NPO法人ら・し・さ |

| 受験資格 | NPO法人ら・し・さが認定している通信講座の受講、課題提出が終了している人 |

| 受験方法 | 通信講座終了後自宅で受験し、60%以上の正解率となれば合格

合格後にNPO法人ら・し・さに終活アドバイザーの登録申請をする |

| 申請料 | 入会金:4,000円 年会費:6,000円 |

終活アドバイザーはNPO法人ら・し・さが認定している通信講座を最後まで受講し、自宅で終活アドバイザー試験を受けることで取得できます。

終活アドバイザーの試験はマークシート式になっており、正解率60%以上で合格に。合格後に自身で終活アドバイザーの登録申請をすることで、終活アドバイザーとして活躍できるようになります。

資格を保持するには、毎年年会費がかかるため注意が必要です。その分、会員誌の購読や会員専用ページの利用など終活アドバイザー会員のみのサービスが利用できます。

7-1.認定講座の内容

NPO法人ら・し・さの認定講座となっているユーキャンの「終活アドバイザー講座」は、下記のように3ヶ月で必要な知識が網羅できるカリキュラムとなっています。

| 主な学習内容 | 学習の目的 | |

| 1ヶ月目 | 「テキスト1」

・終活の基本 ・生前整理 ・財産の管理 ・エンディングノートの作成など |

終活の基本やエンディングノートの書き方の基本を学ぶ |

| 2ヶ月目 | 「テキスト2」

・年金などの社会保険制度 ・医療、介護制度 ・ライフプランなど |

終活にかかせない年金や医療制度の知識を身につける |

| 3ヶ月目 | 「テキスト3」

・死後の手続き ・大切な人へ思いを託す方法 ・エンディングノートの完成など |

葬儀や相続など死後の手続きについて学び、エンディングノートを完成させる。 |

最短3ヶ月(最長で受講開始から8ヶ月まで)で終活に関する知識を学びながら、自分でエンディングノートが書けるようになる講座です。

在宅で学習できるため自分のペースで知識が養えるだけでなく、メールやスマートフォンから随時質問ができるところも特徴。

最後まで学習が進みすべての課題提出を終えると、受験費用等支払う必要がなくそのままマークシート式の試験へと進めます。

| 終活ライフケアプランナー講座 | |

| 講座料金 | 35,000円(税込) |

| 公式サイト | https://www.u-can.co.jp/course/data/in_html/1381/ |

8.他の終活資格一覧

終活アドバイザーの他にも、終活にかかわる主な民間資格が3つあります。どの資格が自分に向いているのか下記を参考にしながら比較検討してみてください。

| 終活に関する資格一覧 |

| 終活ガイドとは?学べる知識や取得が向いている人など詳しく紹介 |

終活の資格や終活について、迷うことや悩むことがあればお気軽に無料相談へご連絡ください。

9.まとめ

いかがでしたか?

終活アドバイザーとはどのような資格か把握でき、取得するべきか判断できるようになったかと思います。

最後に、この記事の内容をまとめると

◎終活アドバイザーとは、NPO法人ら・し・さが認定している民間資格

◎所定の講座を受講し試験に合格した上でNPO法人ら・し・さへ認定の手続きを依頼することで、終活アドバイザーとして活動できるようになる

◎終活アドバイザーになるとできることは次の3つ

1)エンディングノートが書けるようになりアドバイスができる

2)終活で困っている人にアドバイスができる

3)専門家への橋渡しができる

◎終活アドバイザーになることで得られる知識は次の4つ

1)エンディングノートの書き方

2)資産やお金の知識

3)高齢者医療の知識

4)お墓やお葬式の知識

◎終活アドバイザーになるメリットは次の3つ

1)終活にかかわる仕事のスキルアップに繋がる

2)今後市場拡大が見込まれる終活市場で活かせる

3)自身や親の終活に活用できる

◎終活アドバイザー資格の主な活かし方は次の3つ

1)終活に関する仕事で活かす

2)親や友人など終活で困っている人にアドバイスができる

3)自分の終活で活かす

◎終活アドバイザーに向いているのは次の3タイプ

1)自分のペースで終活に関する資格取得がしたい人

2)今の仕事に役立つ資格が取得したい人

3)自分の終活を納得のいくものにしたい人

4)親や友人の終活をサポートしたい人

この記事をもとに、終活アドバイザー資格を取得すべきかジャッジでき自分に合う資格が選択できることを願っています。