-

死後事務委任契約は、あなたの死後に必要な葬儀、行政手続き、遺品整理などを、信頼できる第三者に託すための生前契約です。

-

身寄りのない方(おひとりさま)はもちろん、家族に迷惑や負担をかけたくない方にとっても、未来の不安を解消する有効な手段となります。

-

遺言書が主に「財産の相続」を定めるのに対し、死後事務委任契約は「死後の事務手続き全般」をカバーし、互いに補完し合う関係にあります。

-

契約を成功させる鍵は、信頼できる依頼先を選び、契約内容を明確にした上で「公正証書」として作成することです。

死後事務委任契約とは?あなたの「もしも」に備える大切な準備

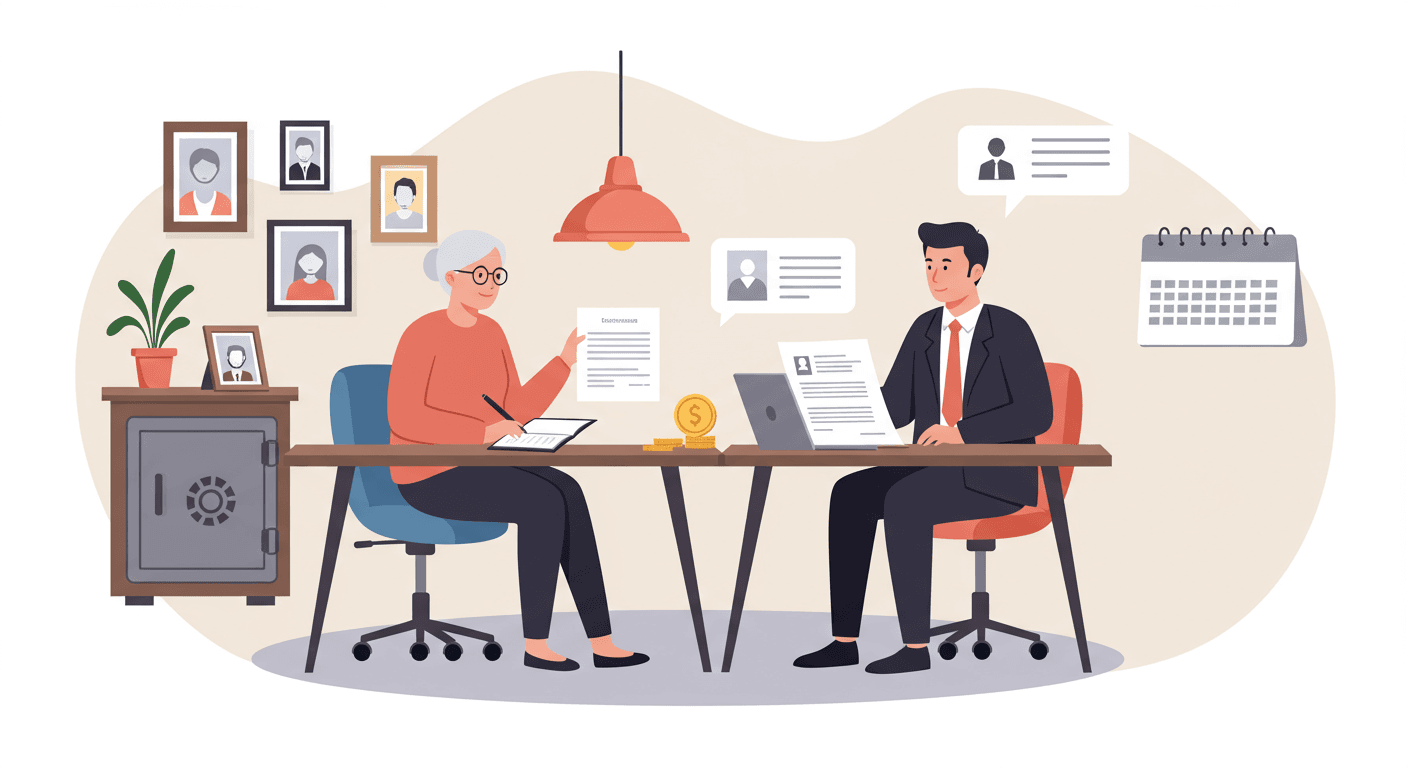

「もしも自分に何かあったら、後のことは誰がしてくれるのだろう…」そんな漠然とした不安を抱えていませんか?死後事務委任契約は、あなたが亡くなった後に必要となる様々な手続きを、生前のうちに信頼できる人や専門家に依頼しておくための大切な契約です。元気なうちに自分の意思で準備しておくことで、残される家族への負担を減らし、あなた自身の最後の希望を確実に叶えることができます。これは、未来の安心を今から手に入れるための、賢明な「終活」の一つの形なのです。

そもそも「死後事務」とは?具体的な内容をリストで解説

「死後の手続き」と一言で言っても、具体的に何をするのかイメージが湧きにくいかもしれません。実は、その内容は多岐にわたります。これらを誰にも頼まずにいると、残された家族や親族に大きな負担がかかったり、最悪の場合は放置されてしまう可能性もあります。死後事務には、主に以下のようなものがあります。

-

行政手続き:死亡届の提出、健康保険証や年金手帳の返還手続きなど。

-

葬儀・埋葬関連:ご遺体の引き取り、葬儀・火葬の手配、納骨や埋葬に関する手続き。

-

支払い・清算関係:医療費や入院費、施設利用料、税金、公共料金などの未払い分の支払い。

-

契約の解約手続き:賃貸住宅の解約、携帯電話やインターネット、各種サービスの解約。

-

遺品整理:自宅や入院先の部屋の片付け、家財道具の処分。

-

デジタル遺品の整理:パソコンやスマートフォン内のデータ整理、SNSアカウントの閉鎖など。

-

ペットの世話:残されたペットの新しい飼い主探しや施設への引き渡し。

死後事務委任契約で「できること」「できないこと」

死後事務委任契約は非常に便利な制度ですが、万能ではありません。何ができて、何ができないのかを正しく理解しておくことが重要です。この契約は、あくまで「事務手続き」を委任するものです。

【できること】

上記でリストアップしたような、葬儀の手配、行政手続き、各種契約の解約、遺品整理など、財産管理や身分行為以外のほとんどの事務手続きを依頼できます。「質素な葬儀にしてほしい」「この写真は必ず処分してほしい」といった、あなたの細かな希望を契約内容に盛り込むことも可能です。

【できないこと】

一方で、法律で本人にしかできないと定められている行為は委任できません。代表的なものは以下の通りです。

-

財産の相続・遺贈:「誰にどの財産を渡すか」といった指定は、遺言書で行う必要があります。死後事務委任契約で財産分与を指示することはできません。

-

身分行為の代理:婚姻、離婚、養子縁組といった身分に関する手続きを代理で行うことはできません。

つまり、死後事務委任契約は遺言書を補完する役割を担っており、両方を準備しておくことで、死後の備えはより万全になります。

なぜ今、死後事務委任契約が必要?検討すべき人の特徴

近年、死後事務委任契約への関心が高まっています。その背景には、核家族化や少子高齢化といった社会構造の変化があります。かつては親族が担っていた死後の手続きも、現代では様々な事情で難しくなっています。特に、ご自身の状況を考えたときに、この契約の必要性を強く感じる方が増えているのです。具体的にどのような方が検討すべきなのか、次の項目で詳しく見ていきましょう。

こんな不安はありませんか?おひとりさまや家族に負担をかけたくない方へ

もし、あなたが以下のような状況や考えをお持ちなら、死後事務委任契約はあなたの大きな助けになるはずです。

-

おひとりさまで頼れる親族がいない方:「自分の死後、誰が手続きをしてくれるのか」という直接的な不安を解消できます。

-

家族や親族はいるが、遠方に住んでいたり高齢だったりする方:大切な家族に、心身ともに大きな負担をかけたくないという思いやりに応えます。

-

内縁のパートナーや友人に後を託したい方:法的な相続権のないパートナーなど、あなたが本当に信頼する人に正式な権限を与えられます。

-

自分の希望通りの葬儀や埋葬を行いたい方:契約書に希望を明記することで、あなたの意思が尊重されやすくなります。

「子供たちは遠方で家庭もある。私のことで仕事を休ませたり、面倒な手続きで振り回したりするのは本当に申し訳ない。元気なうちに、専門家の方にお願いして、全部段取りをつけておきたいんです。」

(70代女性・相談者の声)

このような切実な思いを形にし、安心に変えるのが死後事務委任契約の役割です。

遺言書や任意後見制度との違いは?それぞれの役割を比較

終活を考える上で、「遺言書」や「任意後見制度」といった言葉も耳にするかもしれません。これらは死後事務委任契約と混同されがちですが、それぞれ役割が異なります。違いを理解し、自分に必要なものを組み合わせることが大切です。

|

制度 |

効力が発生する時期 |

主な目的・役割 |

カバー範囲の例 |

|---|---|---|---|

|

死後事務委任契約 |

死亡後 |

死後の事務手続き全般 |

葬儀、納骨、行政手続き、遺品整理など |

|

遺言書 |

死亡後 |

財産の相続・分配 |

預貯金や不動産の相続指定、遺贈など |

|

任意後見制度 |

生前(判断能力低下後) |

生前の財産管理・身上監護 |

預貯金の管理、介護サービスの契約など |

このように、任意後見制度は「生きている間の備え」、遺言書は「死後の財産に関する備え」、そして死後事務委任契約は「死後の手続きに関する備え」と、それぞれがカバーする時間と内容が異なります。あなたの不安をトータルで解消するためには、これらの制度を適切に組み合わせることを検討しましょう。

死後事務委任契約の手続きは5ステップ|相談から契約完了までの流れ

「契約」と聞くと、手続きが複雑で難しそうだと感じるかもしれません。しかし、専門家のサポートを受けながら進めれば、決して難しいものではありません。ここでは、一般的な死後事務委任契約の手続きの流れを5つのステップに分けて解説します。全体の流れを把握することで、安心して第一歩を踏み出すことができるでしょう。

STEP1:誰に、何を依頼するかを決める

まずは契約の骨子を決めます。信頼できる親族や友人、あるいは弁護士や司法書士などの専門家の中から「誰に(受任者)」依頼するかを考えます。同時に、葬儀の形式や遺品整理の方法など「何を(委任内容)」お願いしたいのか、ご自身の希望を具体的にリストアップしておきましょう。

STEP2:専門家へ相談・見積もりを依頼する

依頼したい内容が決まったら、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家や、死後事務を専門に扱う法人に相談します。複数の候補に相談し、サービス内容や費用について見積もりを取り、比較検討することが大切です。この段階で、信頼できる相手かどうかをしっかり見極めましょう。

STEP3:契約書を作成する(公正証書がおすすめ)

依頼先と合意ができたら、契約書を作成します。このとき、単なる私的な文書ではなく、公証役場で「公正証書」として作成することを強くおすすめします。公正証書にすることで、契約内容の証明力が高まり、後々のトラブルを防ぐことができます。専門家が作成をサポートしてくれます。

STEP4:費用(預託金)を準備・預託する

死後の事務手続きには、葬儀費用や各種支払いなど、まとまった費用がかかります。その費用をあらかじめ受任者に預けておくお金が「預託金」です。契約内容に基づいた金額を準備し、信託口座など、依頼先が指定する安全な方法で預託します。費用の内訳は事前にしっかり確認しましょう。

STEP5:契約締結・契約書の保管

公正証書が完成し、預託金の準備が済んだら、正式に契約締結となります。作成された公正証書の正本または謄本は、あなた(委任者)と依頼先(受任者)の両方で大切に保管します。また、契約の存在を信頼できる第三者や親族に伝えておくことも、いざという時にスムーズです。

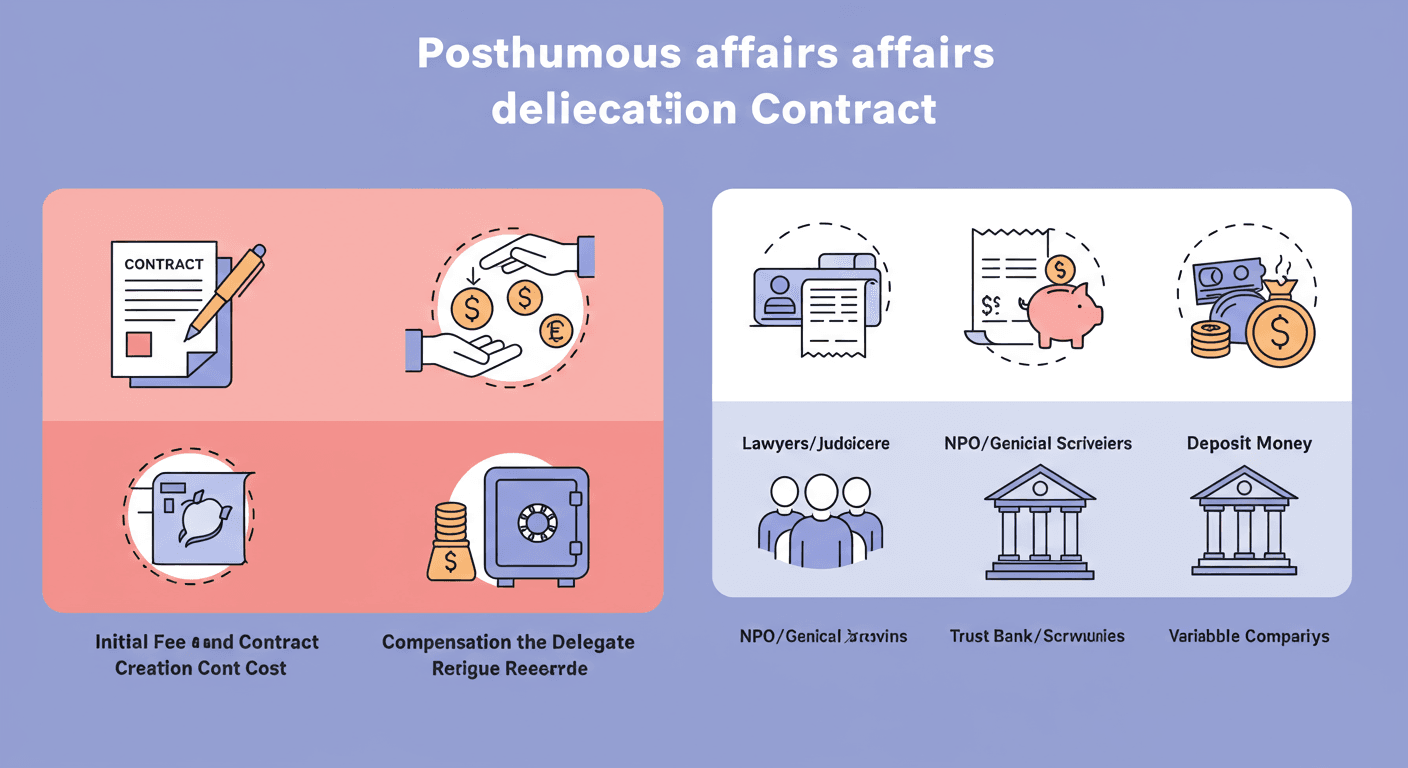

死後事務委任契約にかかる費用は?内訳と相場を解説

死後事務委任契約を検討する上で、最も気になるのが費用ではないでしょうか。費用は依頼先や依頼する内容によって大きく異なりますが、どのような項目にお金がかかるのか、その内訳と大まかな相場を知っておくことで、安心して計画を立てることができます。ここでは、費用の全体像を分かりやすく解説します。

費用の内訳:着手金・報酬・実費・預託金とは

死後事務委任契約にかかる費用は、主に以下の4つに分けられます。

-

着手金・契約作成費用:契約を結ぶ際に支払う初期費用です。契約書の作成料やコンサルティング料などが含まれます。数万円から30万円程度が一般的です。

-

受任者への報酬:実際に死後事務を行ってもらうことに対する報酬です。契約時に一括で支払う場合や、死後に預託金から清算される場合があります。依頼内容によりますが、30万円~100万円以上と幅があります。

-

実費:葬儀費用、役所での手数料、医療費の支払いなど、事務手続きを遂行するために実際にかかる費用です。これは報酬とは別に必要となります。

-

預託金:上記の「報酬」と「実費」を支払うために、あらかじめ預けておくお金です。必要な実費と報酬の合計額を想定して預けます。最終的に余った分は、相続人に返還されます。

依頼先別の費用相場比較表

依頼先によって費用体系は大きく異なります。あくまで一般的な目安ですが、比較検討の参考にしてください。

|

依頼先 |

費用の特徴・相場(報酬部分) |

|---|---|

|

弁護士・司法書士など |

専門性が高く安心感があるが、比較的高額になる傾向。50万円~150万円程度。 |

|

NPO法人・一般社団法人 |

比較的安価なプランが多いが、団体の信頼性やサービス範囲の確認が必要。30万円~100万円程度。 |

|

信託銀行・民間企業 |

パッケージ化されたサービスが多く、料金体系が明確。ただし、不要なサービスが含まれることも。50万円~200万円程度。 |

※上記はあくまで目安です。必ず複数の依頼先から見積もりを取り、サービス内容と費用を十分に比較検討してください。

どこに依頼すればいい?依頼先の選び方とそれぞれの特徴

死後事務委任契約は、あなたの「最後」を託す非常に重要な契約です。だからこそ、依頼先選びは慎重に行わなければなりません。依頼先には、弁護士などの法律専門家からNPO法人、民間企業まで様々な選択肢があります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の希望や状況に最も合った、心から信頼できるパートナーを見つけることが大切です。

弁護士・司法書士などの法律専門家

法律の専門家であるため、法的に有効で確実な契約書を作成してくれます。特に、相続など他の法律問題も同時に相談したい場合に最適です。コンプライアンス意識が高く、安心して任せられる一方、費用は比較的高額になる傾向があります。

NPO法人や一般社団法人

営利を目的としない団体が多く、比較的安価な費用でサービスを提供している場合があります。福祉的な視点に立った、きめ細やかなサポートが期待できることもあります。ただし、団体の運営基盤や実績、継続性をしっかりと見極める必要があります。

信託銀行や民間企業

資金管理の面で高い信頼性があり、身元保証や財産管理など、死後事務以外のサービスもパッケージで提供していることが多いです。サービス内容が明確な反面、個別の細かな要望に対応しにくい場合や、費用が割高になる可能性もあります。

依頼先を選ぶ際の4つのチェックポイント

どの依頼先を選ぶにしても、契約前には必ず以下の4つのポイントを確認しましょう。後悔しないパートナー選びのための重要な指針です。

-

専門性と実績は十分か?

死後事務に関する知識や経験が豊富か、これまでの実績を確認しましょう。団体の場合は、どのような専門家が関わっているかも重要です。 -

費用体系は明確で、納得できるか?

何にいくらかかるのか、見積もりが明確で分かりやすいかを確認します。追加費用の有無など、不明な点はすべて質問し、解消しておきましょう。 -

担当者との相性は良いか?

あなたの人生の最後を託す相手です。親身に話を聞いてくれるか、質問に誠実に答えてくれるかなど、人柄やコミュニケーションの取りやすさも大切な判断基準です。 -

団体の継続性や透明性はあるか?

特に法人や企業に依頼する場合、将来にわたって存続し、契約を履行してくれるかしっかりと見極める必要があります。預託金の管理方法なども確認しましょう。

契約前に知っておきたい注意点とトラブル回避策

安心して死後事務委任契約を結ぶためには、起こりうるトラブルとその回避策を事前に知っておくことが非常に重要です。大切な契約だからこそ、後から「こんなはずではなかった」と後悔することがないように、注意すべき点をしっかりと押さえておきましょう。ここでは、特に注意したい3つのポイントについて解説します。

親族とのトラブルを防ぐには?

最も多いトラブルの一つが、親族との意見の相違です。あなたの死後、契約の存在を知った親族が「聞いていない」「内容に納得できない」と主張する可能性があります。これを防ぐためには、契約を結ぶ前に、親族(特に相続人となる可能性のある人)に契約の趣旨を説明し、理解を得ておくことが非常に大切です。

信頼できる受任者の見極め方

受任者が途中で亡くなったり、業務を遂行できなくなったりするリスクも考えられます。個人に依頼する場合は、その人が信頼できるかはもちろん、万が一の際の代理人についても話し合っておくと安心です。法人に依頼する場合は、その団体の経営状況や実績、預託金の管理方法などを入念にチェックしましょう。

「デジタル遺品」の取り扱いも忘れずに

現代では、パソコンやスマートフォンの中のデータ、SNSアカウント、ネット銀行の口座なども重要な「遺品」です。これらのデジタル遺品の取り扱いを契約内容に含めておかないと、死後に誰も対応できず、トラブルの原因になります。IDやパスワードの情報を安全な形で残し、その処理を委任することを忘れずに盛り込みましょう。

死後事務委任契約に関するよくあるご質問(FAQ)

Q1. 家族がいても死後事務委任契約は結べますか?

A1. はい、もちろん可能です。お子さんが遠方に住んでいたり、配偶者が高齢であったりする場合など、「家族に負担をかけたくない」という思いから契約される方は非常に多くいらっしゃいます。ご家族の同意を得て契約することで、万が一の際にスムーズに手続きを進めることができます。

Q2. 契約した後に、内容を変更したり解約したりすることはできますか?

A2. はい、委任者であるあなたに十分な判断能力がある限り、受任者との合意のもとで契約内容を変更したり、契約自体を解約したりすることが可能です。ライフスタイルの変化などに合わせて、定期的に内容を見直すことも大切です。

Q3. 認知症になってからでも契約できますか?

A3. いいえ、死後事務委任契約は、契約内容を十分に理解し、自らの意思で決定できる「判断能力」があるうちに結ぶ必要があります。認知症が進行して判断能力が低下してしまうと、契約を結ぶことはできません。そのため、元気なうちからの早めの準備が非常に重要です。任意後見契約とセットで検討することをおすすめします。

Q4. 預けたお金(預託金)は安全に管理されますか?

A4. 信頼できる専門家や法人は、預託金を個人の財産や法人の運転資金とは明確に分けて管理します(分別管理)。信託銀行の口座を利用するなど、安全な管理方法を採用している依頼先を選びましょう。契約前に、預託金の管理方法について必ず確認することがトラブル防止の鍵です。

まとめ:死後事務委任契約で、未来の安心を今から準備しよう

死後事務委任契約は、ご自身の死後に発生する様々な手続きを生前のうちに信頼できる人に託しておくことで、残される人への負担をなくし、ご自身の最後の尊厳を守るための重要な備えです。特に、おひとりさまの方や、ご家族に迷惑をかけたくないと考えている方にとって、漠然とした将来への不安を具体的な「安心」に変える力を持っています。遺言書や任意後見制度と組み合わせることで、その備えはより万全なものになります。この記事を読んで少しでも気になった方は、まずは専門家に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。元気な今の行動が、未来のあなたと大切な人を守ることに繋がります。