-

おひとりさまの死後手続きは多岐にわたり、準備がないと周囲に迷惑をかけたり、自身の希望が叶わなかったりするリスクがあります。

-

死後の事務手続きを第三者に託せる「死後事務委任契約」が、おひとりさまの不安を解消する有効な手段となります。

-

死後事務委任契約は、財産相続を定める「遺言書」や生前のサポートを目的とする「任意後見制度」と役割が異なるため、目的別に使い分けることが重要です。

-

契約は、意思能力がはっきりしている元気なうちに、信頼できる専門家などと相談しながら進めることがトラブル回避の鍵です。

「もしも」の時、誰にも迷惑をかけたくない…おひとりさまが抱える死後手続きの不安

「もし自分に何かあったら、誰が後のことをしてくれるんだろう…」「家族はいないし、遠い親戚や友人に迷惑はかけたくない」。おひとりさまとして自立した生活を送る中で、ふとそんな不安がよぎることはありませんか?ご自身の健康のこと、日々の生活のこと、そして、いつか訪れる「もしも」の時のこと。

特に、亡くなった後のさまざまな手続き(死後手続き)は、誰に頼ればよいのか分からず、漠然とした恐怖を感じている方も少なくないでしょう。孤独死への不安や、自分の望む形で最期を迎えたいという願い。その気持ちは、決してあなた一人だけのものではありません。この記事は、そんなあなたの不安を「安心」に変えるための一歩です。具体的な手続きの内容から、頼れる制度まで、分かりやすく解説していきます。

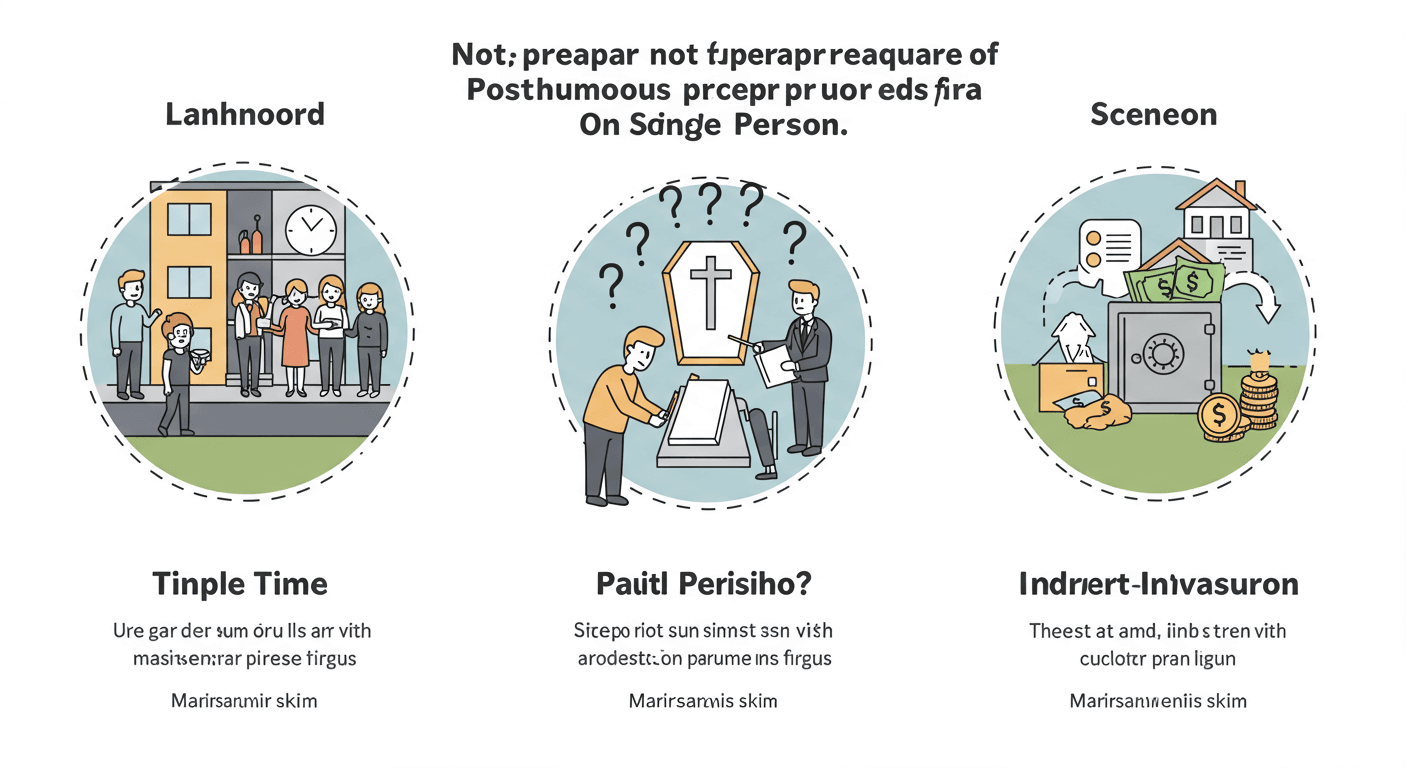

なぜ「おひとりさま」に死後手続きの準備が必要なのか?放置する3つのリスク

「まだ元気だし、死後のことなんて考えたくない」と感じるかもしれません。しかし、おひとりさまにとって死後手続きの事前準備は、単なる「終活」という言葉以上に、ご自身の尊厳を守り、周囲への配慮を示すための重要なステップです。もし何の準備もしていなかった場合、具体的にどのようなことが起こりうるのでしょうか。ここからは、準備をしないことで生じる3つの大きなリスクについて見ていきましょう。これらを知ることで、なぜ今、準備を始めるべきなのかが明確になるはずです。

リスク1:周囲に多大な迷惑がかかる

あなたが亡くなった後、誰かが発見し、行政が介入するまでには時間がかかることがあります。その間、賃貸住宅の大家さんは家賃の滞納や部屋の片付けで頭を悩ませ、ご近所にも心配をかけるかもしれません。疎遠だった親族が突然、煩雑な手続きや遺品整理の責任を負わされることになり、大きな負担を強いてしまう可能性もあります。誰にも迷惑をかけたくないというあなたの想いとは裏腹に、準備不足が意図せず周囲を困らせてしまうのです。

リスク2:自身の希望(葬儀・埋葬など)が反映されない

「お葬式はささやかでいい」「海に散骨してほしい」といったご自身の希望があったとしても、それを誰にも伝えていなければ、実現されることはありません。法律に基づいて、最終的には行政や遠縁の親族が判断することになりますが、その場合、最も効率的で一般的な方法が選ばれることがほとんどです。あなたが生きてきた証である最期のセレモニーが、あなたの意思とは全く関係ない形で進められてしまうのは、とても寂しいことではないでしょうか。

リスク3:遺産が国庫に帰属してしまう

もし法定相続人がおらず、遺言書も残していない場合、あなたの築き上げてきた大切な財産(預貯金、不動産など)は、最終的に国のもの(国庫に帰属)となります。「お世話になったあの人に」「応援している団体に寄付したい」という想いがあっても、その意思表示がなければ叶えることはできません。財産の行方を自分で決めることは、あなたの人生の締めくくりにおける大切な権利の一つなのです。

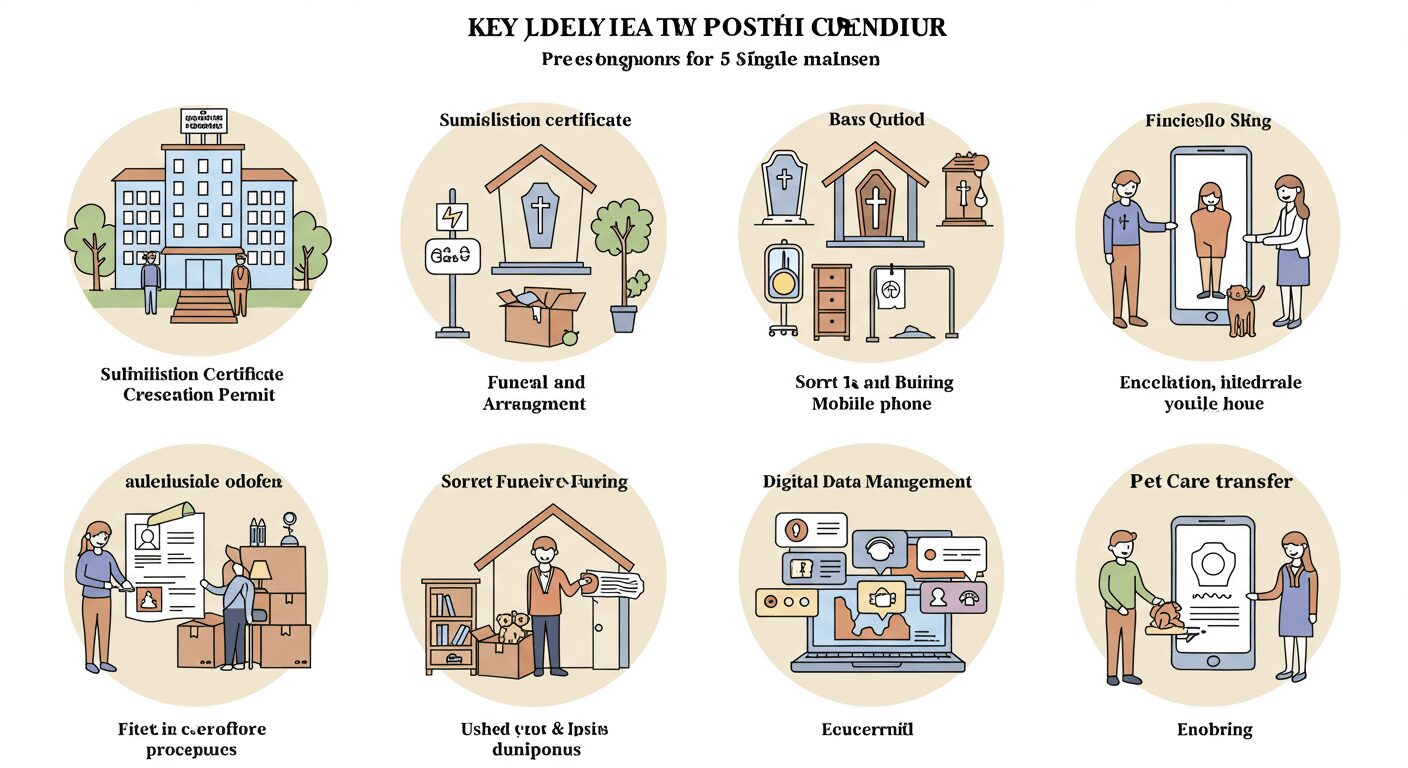

おひとりさまの死後手続き一覧|具体的にやるべきことリスト

では、具体的に「死後手続き」とはどのようなものがあるのでしょうか。その全体像を把握するだけでも、漠然とした不安はかなり和らぎます。やるべきことは多岐にわたりますが、一つひとつは決して難しいものではありません。ここでは、死後に必要となる主な手続きをリストアップしました。これらの手続きを、誰かに確実に実行してもらうための準備をすることが、おひとりさまの終活の核となります。

① 死亡届の提出と火葬許可の申請

ご逝去後、7日以内に市区町村役場へ死亡届を提出し、火葬(埋葬)許可証を受け取る必要があります。これがなければ、葬儀や納骨を進めることができません。最も緊急性が高く、かつ重要な行政手続きの第一歩です。

② 葬儀・納骨・埋葬の手配

ご自身の希望に沿った形での葬儀(一般葬、家族葬、直葬など)や、納骨・埋葬(お墓、納骨堂、樹木葬、散骨など)の手配です。生前に契約を済ませておくか、誰かに依頼しておく必要があります。

③ 遺品整理と住居の片付け・解約

住んでいた家(持ち家・賃貸)の家財を整理し、片付ける作業です。賃貸の場合は、大家さんへの連絡と明け渡し、原状回復なども含まれます。思い出の品をどうするか、不用品をどう処分するかも決めておく必要があります。

④ 各種契約の解約と精算(公共料金・スマホなど)

電気、ガス、水道といった公共料金から、携帯電話、インターネット、新聞、クレジットカードまで、あらゆる契約の解約手続きと最終的な料金の精算が必要です。放置すると料金が発生し続けてしまいます。

⑤ デジタル遺品の整理(SNS・サブスクなど)

現代のおひとりさまにとって見過ごせないのが、パソコンやスマホの中のデータです。SNSアカウントの閉鎖、有料のサブスクリプションサービスの解約、ネット銀行の口座処理など、その対応は複雑化しています。

⑥ 大切なペットの引き継ぎ

もしペットを飼っている場合、その子の将来を託せる人や施設を事前に決めておくことは、飼い主としての最後の責任です。新しい飼い主への引き継ぎや、飼育費用についても具体的に手配しておく必要があります。

死後手続きの主な依頼方法|切り札となる「死後事務委任契約」とは?

これほど多くの手続きを、一体誰に頼めばよいのでしょうか。親族がいない、あるいは頼れないおひとりさまにとって、その答えとなるのが「死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)」です。これは、あなたが元気なうちに、「自分の死後に行ってほしい事務手続き」を、信頼できる第三者(個人または法人)に依頼する契約のことです。いわば、あなたの「もしも」の時に備えるための、法的な効力を持った約束事です。

この契約を結んでおくことで、あなたは自分の希望を具体的に託すことができ、依頼された側(受任者)は法的な権限を持って、葬儀の手配から各種解約手続き、遺品整理までをスムーズに進めることができます。遺言書が主に「財産の行方」を決めるものであるのに対し、死後事務委任契約は「事務手続き全般」をカバーするものです。これにより、「誰がやってくれるのか」という最大の不安を解消し、安心して今を生きるための土台を築くことができるのです。

【一覧表】死後事務委任契約で依頼できること・できないこと

死後事務委任契約は万能ではありません。得意なことと、範囲外なことがあります。その境界線を正しく理解しておくことが、後々のトラブルを防ぐ上で非常に重要です。以下の表で、具体的にどのようなことを依頼でき、何ができないのかを確認しましょう。

|

依頼できること(事務手続き) |

依頼できないこと(財産承継など) |

|---|---|

|

死亡届の提出など役所への手続き |

遺産の分割や相続手続き |

|

葬儀、火葬、納骨、埋葬に関する手配 |

遺言の内容を実現する「遺言執行」 |

|

医療費や入院費、施設利用料の支払い |

不動産の名義変更(相続登記) |

|

公共料金や携帯電話などの契約解約 |

生前の財産管理や身上監護(※任意後見契約の範囲) |

|

遺品整理や住居の明け渡し手続き |

|

|

SNSアカウントの閉鎖などデジタル遺品の整理 |

|

|

ペットの新しい飼い主への引き渡し |

メリット:孤独死の不安を解消し、希望を実現できる

死後事務委任契約を結ぶ最大のメリットは、何と言っても「安心感」です。万が一、誰にも看取られずに亡くなったとしても、契約した受任者が速やかに対応してくれるため、死後手続きが放置される心配がありません。また、葬儀の形式から納骨の方法まで、自分の希望を契約内容に細かく盛り込むことで、自分らしい最期を実現できます。「誰にも迷惑をかけたくない」というあなたの強い想いを、法的な裏付けをもって形にできるのです。

デメリット:費用がかかり、信頼できる受任者探しが必要

一方で、デメリットも存在します。まず、専門家などに依頼する場合、契約時や死後の実務執行時に費用が発生します。その内容は依頼先によって様々なので、事前にしっかりと確認する必要があります。そして最も重要なのが、「誰に依頼するか」です。契約内容を確実に、誠実に実行してくれる信頼できる受任者(弁護士、司法書士、NPO法人、あるいは信頼できる個人など)を慎重に選ばなければ、せっかくの契約が意味をなさなくなってしまう可能性もあります。

遺言書・任意後見制度との違いは?目的別に賢く使い分ける

終活を考える上で、「遺言書」や「任意後見制度」という言葉も耳にするかもしれません。これらは死後事務委任契約と混同されがちですが、それぞれ役割と目的が全く異なります。おひとりさまの終活では、これらの制度をパズルのように組み合わせることで、生前から死後までを隙間なくカバーすることができます。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合わせて賢く使い分ける視点を持ちましょう。

財産の行方を決めるなら「遺言書」

「遺言書」は、あなたの死後、残された財産(預貯金、不動産、株式など)を「誰に」「どれだけ」渡すかを指定するためのものです。その効力は財産の承継に限定されます。つまり、遺言書に「葬儀はこうしてほしい」と書いても法的な強制力はなく、あくまで希望を伝えるに留まります。財産の行方を確実に定めたい場合は、遺言書が不可欠です。

生前の財産管理や身上監護なら「任意後見制度」

「任意後見制度」は、認知症などであなたの判断能力が低下してしまった場合に備える制度です。元気なうちに、信頼できる人を後見人として指名し、財産管理や介護施設への入所契約などを代行してもらう契約を結びます。この契約の効力は、あなたが亡くなると同時に終了します。つまり、生前のサポートに特化した制度なのです。

【比較表】死後事務委任・遺言・任意後見の役割分担

3つの制度の違いを一覧表にまとめました。どの制度がどのタイミングで、どのような役割を果たすのかが一目で分かります。これらを組み合わせることで、より盤石な備えが可能になります。

|

制度名 |

効力が発生するタイミング |

主な役割 |

|---|---|---|

|

死後事務委任契約 |

死亡後 |

葬儀、納骨、各種解約など死後の「事務手続き」全般 |

|

遺言書 |

死亡後 |

預貯金や不動産など「財産の承継」先の指定 |

|

任意後見制度 |

生前(判断能力低下後) |

生前の「財産管理」や「身上監護(生活・療養)」 |

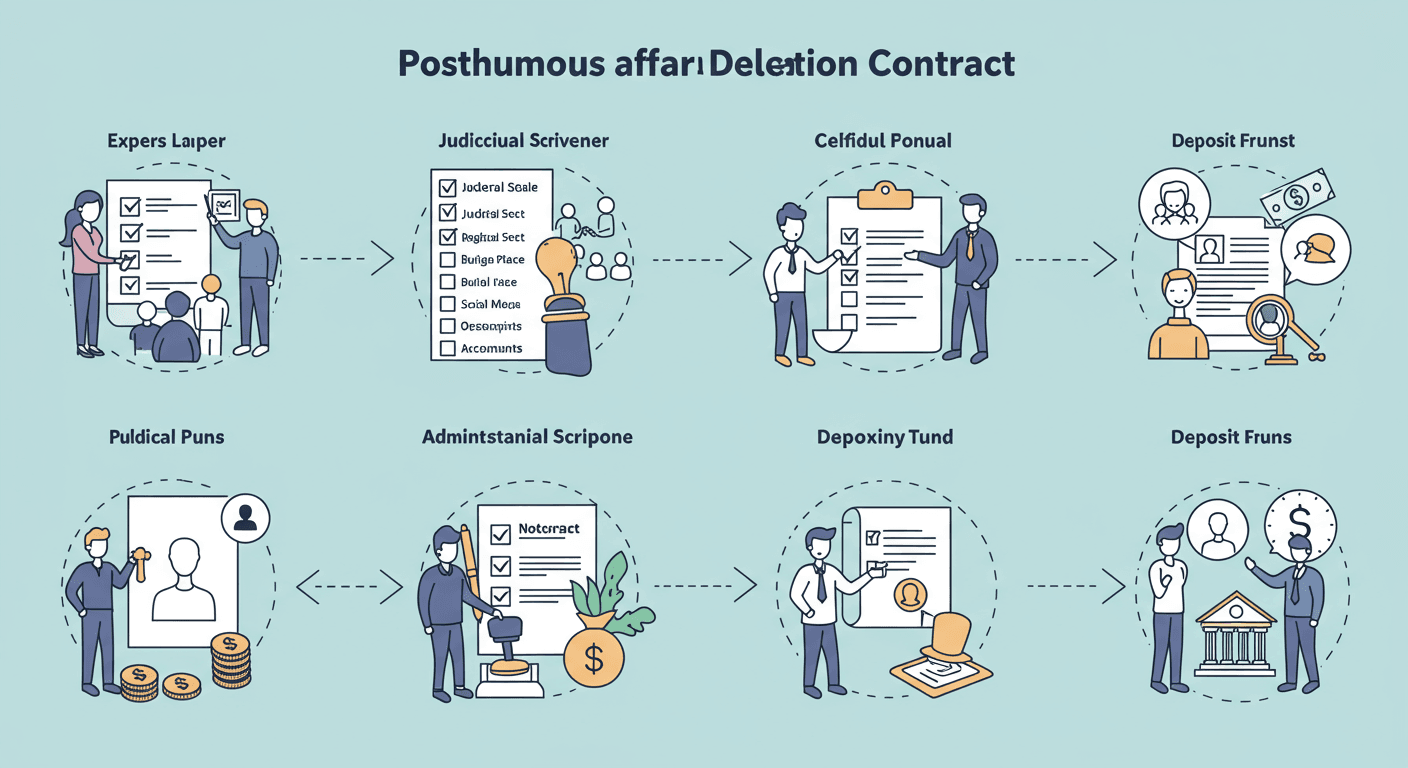

死後事務委任契約の進め方|依頼先から費用まで5ステップで解説

「死後事務委任契約が自分に必要だと分かったけれど、どうやって進めればいいの?」という方のために、ここからは契約締結までの具体的な流れを5つのステップで解説します。誰に頼めて、どんなことを決める必要があり、費用はどれくらいかかるのか。全体像を掴むことで、最初の一歩がぐっと踏み出しやすくなります。専門家への相談も視野に入れながら、ご自身のペースで準備を進めていきましょう。

ステップ1:誰に依頼できる?専門家とそれ以外の選択肢

受任者(依頼先)には、弁護士、司法書士、行政書士といった法律の専門家や、NPO法人、一般社団法人などがあります。専門家は法律知識が豊富で、業務として確実に遂行してくれる安心感があります。また、友人や知人など個人に依頼することも可能ですが、その場合は相手の負担や責任が重くなるため、慎重な判断が必要です。

ステップ2:依頼したい内容を具体的に決める

先の「やるべきことリスト」を参考に、あなたが依頼したいことを具体的にリストアップします。葬儀の規模や宗派、埋葬場所、遺品の中で誰かに渡してほしいもの、処分してほしいもの、閉鎖してほしいSNSアカウントなど、できるだけ細かく決めておくことが、後のトラブルを防ぎ、あなたの希望を実現する鍵となります。

ステップ3:契約書を作成する(公正証書がおすすめ)

決めた内容をもとに契約書を作成します。このとき、個人間で作成した私的な文書よりも、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書」にしておくことを強くお勧めします。公正証書は証明力が高く、紛失や改ざんの心配もないため、契約の確実性が格段に高まります。専門家に依頼すれば、この作成もサポートしてくれます。

ステップ4:費用の内訳と相場を把握する

費用は大きく分けて、①契約書作成時の手数料、②死後に受任者が手続きを行う際の報酬、③手続きにかかる実費(葬儀代など)の3つがあります。これらの費用を賄うため、事前に一定額を信託銀行などに預けておく「預託金」という仕組みを利用することが一般的です。依頼先によって料金体系は様々なので、複数の候補から見積もりを取り、内容をしっかり比較検討しましょう。

契約前に!トラブル回避のための3つの注意点

死後事務委任契約は、あなたの最期を託す非常に重要な契約です。だからこそ、契約を結ぶ前には、いくつか注意すべき点があります。ここでは、後悔しないために、そして無用なトラブルを避けるために、特に心に留めておきたい3つのポイントを解説します。これらを押さえておくことで、より安心して契約に臨むことができるでしょう。「信頼」を確かな形にするための、最後のチェックポイントです。

注意点1:信頼できる受任者を慎重に選ぶ

契約の成否は、受任者選びにかかっていると言っても過言ではありません。単に「専門家だから」という理由だけでなく、あなたの話を親身に聞いてくれるか、料金体系は明確か、そして法人であれば経営基盤は安定しているかなど、多角的に判断しましょう。複数の専門家と面談し、最も信頼できると感じた相手を選ぶことが大切です。

注意点2:親族や関係者へ事前に伝えておく

もし疎遠であっても親族がいる場合は、死後事務委任契約を結んだことを事前に伝えておくことをお勧めします。あなたの死後、何も知らされていない親族が突然現れて「なぜ他人が手続きをしているのか」と混乱し、トラブルに発展するケースがあるからです。契約の存在と受任者の連絡先を伝えておくだけで、スムーズな引き継ぎが可能になります。

注意点3:意思能力がはっきりしているうちに契約する

死後事務委任契約をはじめ、遺言書や任意後見契約は、すべてあなた自身の「意思能力」がはっきりしている状態でなければ結ぶことができません。認知症などが進行して判断能力が不十分だと判断されると、契約自体が無効になってしまいます。「まだ先のこと」と先延ばしにせず、心身ともに元気なうちに準備を始めることが何よりも重要です。

まとめ:不安を安心に。おひとりさまが今日からできる第一歩

おひとりさまが抱える死後手続きへの不安は、決して特別なものではありません。しかし、その不安は「知らない」ことから生まれている場合がほとんどです。この記事を通して、やるべきことの全体像や、「死後事務委任契約」という頼れる選択肢があることを知っていただけたのではないでしょうか。

大切なのは、問題を先送りにせず、元気な今のうちから少しずつ準備を始めることです。それは、誰にも迷惑をかけずに自分らしい最期を迎えるための、そして何より、未来の不安から解放されて「今」を安心して生きるための、あなた自身への最高の贈り物です。今日からできる第一歩として、まずはご自身の希望をノートに書き出してみたり、専門家の無料相談を利用してみたりすることから始めてみませんか。その小さな一歩が、あなたの未来を大きく変えるはずです。