なぜおひとりさまに終活と死後手続きの準備が必要?漠然とした不安の正体

「もし自分に何かあったら、誰が後片付けをしてくれるんだろう…」おひとりさまとして日々を過ごす中で、ふとそんな不安がよぎることはありませんか?友人やメディアで「終活」という言葉を耳にする機会も増え、そろそろ自分も何か始めなければ、と感じている方も多いかもしれません。その漠然とした不安の正体は、「誰にも迷惑をかけたくない」という思いと、「具体的に何をすればいいのか分からない」という情報の不足から来ています。この記事では、そんなあなたの不安に寄り添い、未来の安心を手に入れるための第一歩を、わかりやすく解説していきます。

頼れる親族がいない…孤独死への懸念と残された人への配慮

おひとりさまにとって最も大きな心配事の一つが、万が一の際に頼れる親族が近くにいないことです。孤独死への懸念はもちろんですが、それ以上に、大家さんやご近所の方、遠縁の親戚など、残された方々へ多大な迷惑をかけてしまう可能性があります。亡くなった後の手続きは、死亡届の提出から始まり、部屋の片付け、公共料金の解約など多岐にわたります。これらの手続きが滞ると、様々な問題が発生しかねません。だからこそ、事前の準備が「残された人への最後の配慮」となるのです。

元気なうちに自分の意思で決めることの重要性

終活や死後手続きの準備は、決してネガティブなものではありません。むしろ、ご自身の人生のエンディングを、自分自身の意思でデザインするためのポジティブな活動です。元気で判断力がしっかりしている今だからこそ、冷静に、そして自由にご自身の希望を形にすることができます。延命治療はどうするか、お葬式はどんな形がいいか、大切なペットは誰に託すか。これらを自分で決めておくことで、漠然とした不安は「未来への安心感」に変わります。そして何より、残りの人生を心穏やかに、前向きに楽しむことができるようになるのです。

おひとりさまの終活の核「死後事務委任契約」とは?基本をわかりやすく解説

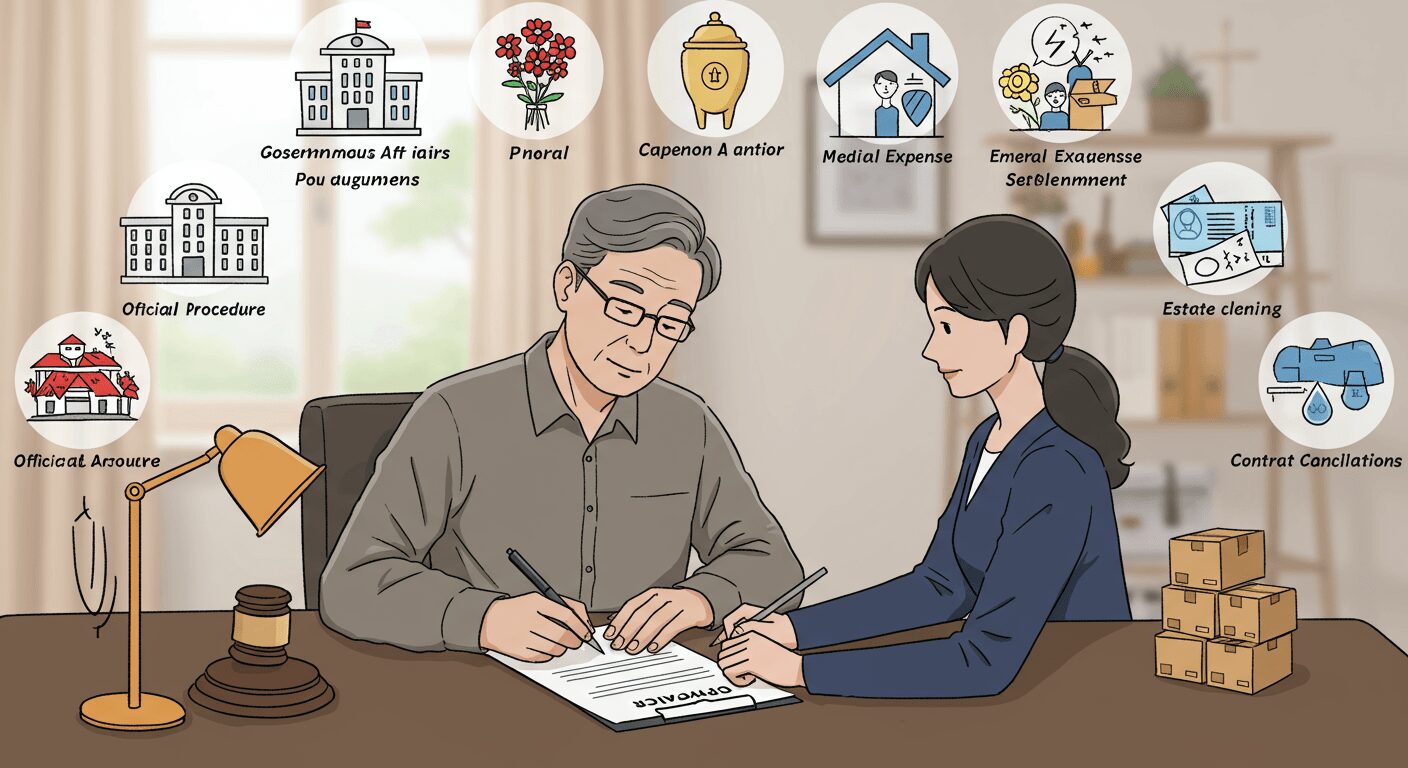

おひとりさまの死後手続きについて考え始めると、必ずと言っていいほど登場するのが「死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)」という言葉です。少し難しく聞こえるかもしれませんが、心配はいりません。これは、ひと言でいえば「自分が亡くなった後に行ってほしい様々な手続きを、信頼できる人や専門家にお願いしておく生前の約束」のことです。通常、家族が行うような役所への届け出、葬儀や納骨の手配、医療費の精算、遺品整理などを、あらかじめ指定した代理人(受任者)に託すことができます。この契約を結んでおくことで、「誰がやってくれるんだろう?」という一番の不安を解消し、ご自身の希望通りの最期を実現するための、非常に心強い味方となってくれます。遺言書が主に「財産の行き先」を決めるものであるのに対し、死後事務委任契約は「死後の事務的な手続き全般」をカバーするものです。おひとりさまが安心して最期を迎えるために、この契約はまさに終活の核となる重要な選択肢と言えるでしょう。

死後事務委任契約で依頼できること・できないこと

死後事務委任契約は非常に便利ですが、万能ではありません。何ができて、何ができないのかを正しく理解しておくことが大切です。専門用語を避け、具体的に見ていきましょう。

【依頼できることの例】

- 役所への手続き:死亡届、健康保険や年金の資格喪失届などの提出。

- 葬儀・納骨関連:ご自身の希望に沿った葬儀や火葬、納骨の手配。

- 医療・介護費用の精算:入院していた病院や入居していた施設への支払い。

- 関係者への連絡:親しい友人や遠縁の親戚など、指定した人への死亡連絡。

- 遺品整理:自宅や施設の部屋の片付け、家財道具の処分。

- 各種契約の解約:電気、ガス、水道、携帯電話、インターネット、サブスクリプションサービスなどの解約手続き。

- デジタル遺品の整理:SNSアカウントの閉鎖や、パソコン内のデータの消去など。

【依頼できないことの例】

- 財産の相続手続き:預貯金や不動産などを誰に渡すか、といった相続に関する手続きはできません。これは「遺言書」の役割です。

- 生前の財産管理や身上監護:認知症などで判断能力が低下した際のサポートは、「任意後見制度」の範囲となります。

メリットだけでなくデメリットも理解しよう

死後事務委任契約を検討する際は、良い面だけでなく注意すべき点も知っておくことが、後悔しないための鍵となります。公平な視点でメリットとデメリットを見てみましょう。

【メリット】

- 死後の不安が解消される:「誰がやってくれるか」が決まることで、安心して毎日を過ごせます。

- 自分の希望を確実に反映できる:葬儀の形式など、細かい希望を契約内容に盛り込めます。

- 第三者に迷惑をかけずに済む:大家さんや友人、遠い親戚などに負担をかける心配がありません。

- 生前の意思能力があるうちに契約できる:元気なうちに将来の備えができます。

【デメリット】

- 費用がかかる:専門家や法人に依頼する場合、契約時の手数料や死後の手続き実行のための報酬、実費を預ける預託金などが必要です。

- 信頼できる依頼先を見つける必要がある:契約を確実に実行してくれる、信頼性の高い相手を選ぶことが最も重要です。

- 契約内容を明確にする必要がある:依頼したいことを具体的に決めておかないと、希望通りに実行されない可能性があります。

どんな人が死後事務委任契約を検討すべき?

死後事務委任契約は、特に以下のような状況にある方々にとって、非常に有効な選択肢となります。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

- 身近に頼れる親族がいない方:いわゆる「おひとりさま」や、親族はいるものの疎遠であったり、高齢で頼ることが難しい方。

- 家族や親族に負担をかけたくない方:お子さんがいても遠方に住んでいたり、仕事で多忙だったりする場合に、「自分のことは自分で」と考える方。

- 内縁のパートナーや友人に託したい方:法的な相続人ではない方に死後の手続きを確実にお願いしたい場合、契約という形で明確にしておくことができます。

- 葬儀やお墓について特定の希望がある方:「散骨してほしい」「無宗教のシンプルな式にしてほしい」など、ご自身の強い希望を実現したい方。

- 事実婚や同性パートナーなど、法的な婚姻関係にない方:法律上の親族でないと手続きが難しい場面でも、この契約があればスムーズに進められます。

もし一つでも当てはまるなら、一度具体的に検討してみる価値は十分にあるでしょう。

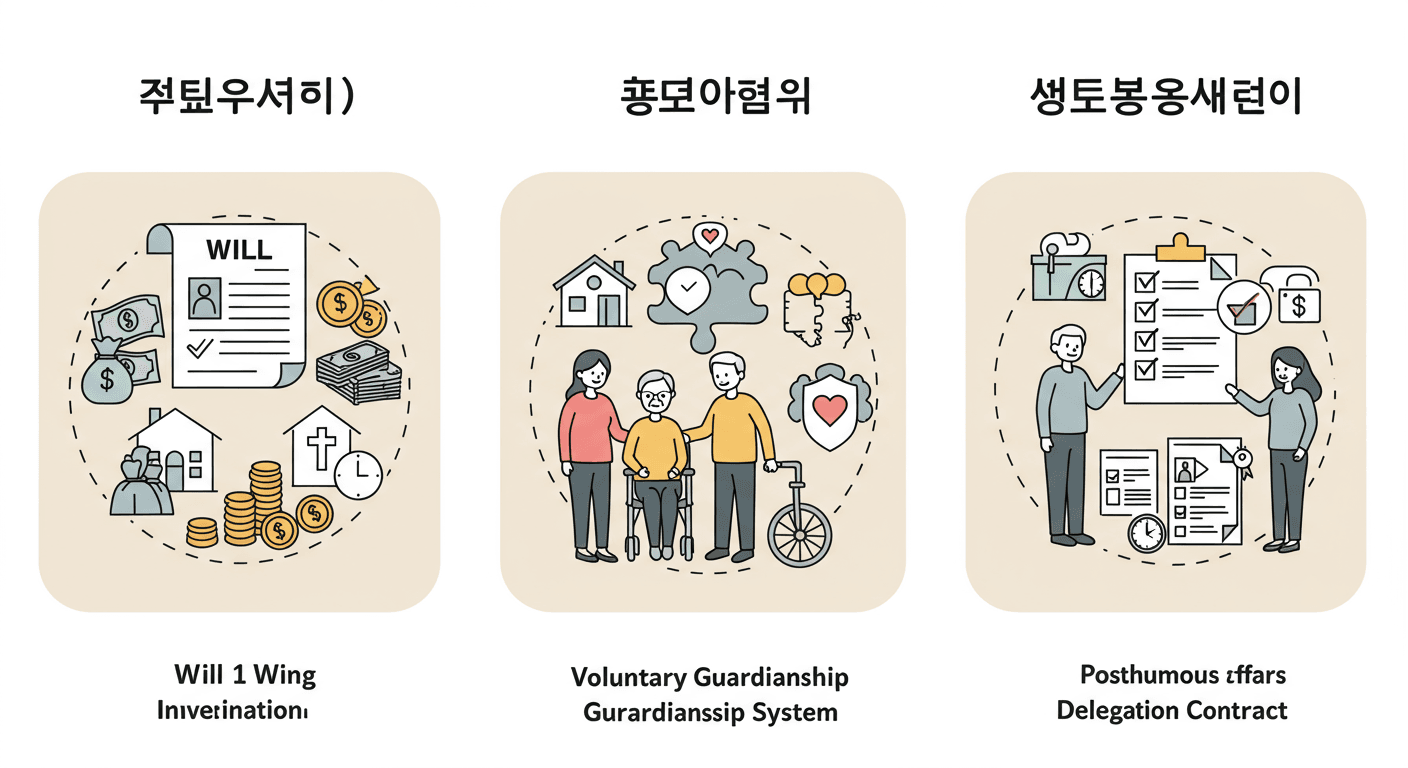

遺言や任意後見制度とはどう違う?それぞれの役割と選び方

終活について調べ始めると、「死後事務委任契約」のほかに「遺言(ゆいごん)」や「任意後見制度(にんいこうけんせいど)」といった言葉も出てきて、混乱してしまうかもしれません。何から始めていいか迷いますよね。これらはそれぞれ目的と役割がまったく異なる、大切な制度です。おひとりさまの終活では、これらをパズルのように組み合わせて、ご自身の状況に合った「安心の形」を作っていくことが重要になります。ここでは、それぞれの違いを分かりやすく解説し、あなたがどれを準備すべきかのヒントをお伝えします。

財産相続がメインの「遺言」との違い

まず、「遺言書」についてです。これは、ご自身の「財産」を誰に、どのように遺すかを定めるためのものです。主な目的は財産の承継であり、法律的な効力を持つ非常に強力な書類です。

【遺言の役割】

- 預貯金、不動産、株式などの財産を、特定の人(相続人以外も可)や団体に遺贈・寄付する。

- 相続人同士のトラブルを防ぐ。

一方で、葬儀の手配や役所の手続きといった「事務的な手続き」を誰かに法的に義務付けることはできません。つまり、遺言は「お金やモノ」、死後事務委任契約は「手続きやコト」と覚えると分かりやすいでしょう。

生前のサポートが目的の「任意後見制度」との違い

次に、「任意後見制度」です。これは、将来、認知症などでご自身の判断能力が不十分になったときに備える制度です。元気なうちに、信頼できる人を「任意後見人」としてあらかじめ契約で決めておき、いざという時に家庭裁判所に申し立てることで、その人に財産管理や身上監護(介護サービスの契約など)を代行してもらいます。

【任意後見制度の役割】

- 判断能力が低下した後の、ご自身の生活や財産を守る。

- 悪質な詐欺などから身を守る。

この制度の効力は、ご本人が亡くなると同時に終了します。つまり、任意後見制度は「生きている間のサポート」、死後事務委任契約は「亡くなった後の手続き」を担うもので、活動する時間軸が明確に異なります。

【比較表】死後事務委任契約・遺言・任意後見制度の違いが一目でわかる

これら3つの制度の違いを、表にまとめました。ご自身の不安が「いつ」の「何」に対するものなのかを考えながらご覧いただくと、どの準備が必要かが見えてきます。

| 項目 | 死後事務委任契約 | 遺言 | 任意後見制度 |

|---|---|---|---|

| 主な目的 | 死後の事務手続きを託す | 財産の承継方法を指定する | 生前の財産管理・身上監護 |

| 効力が発生する時期 | 本人の死亡後 | 本人の死亡後 | 本人の判断能力低下後 |

| 主な内容 | 葬儀、納骨、役所手続き、遺品整理、各種解約など | 預貯金、不動産などの相続・遺贈、子の認知など | 預貯金の管理、不動産の処分、介護サービスの契約など |

| 法的根拠 | 民法(委任契約) | 民法(遺言) | 任意後見契約に関する法律 |

| おひとりさまの必要性 | 非常に高い。死後の手続きを担う人がいない場合に必須。 | 財産を特定の人に遺したい場合に必要。 | 認知症などに備えたい場合に必要。 |

このように、おひとりさまがトータルで安心を得るためには、これら3つを組み合わせて準備することが理想的と言えます。

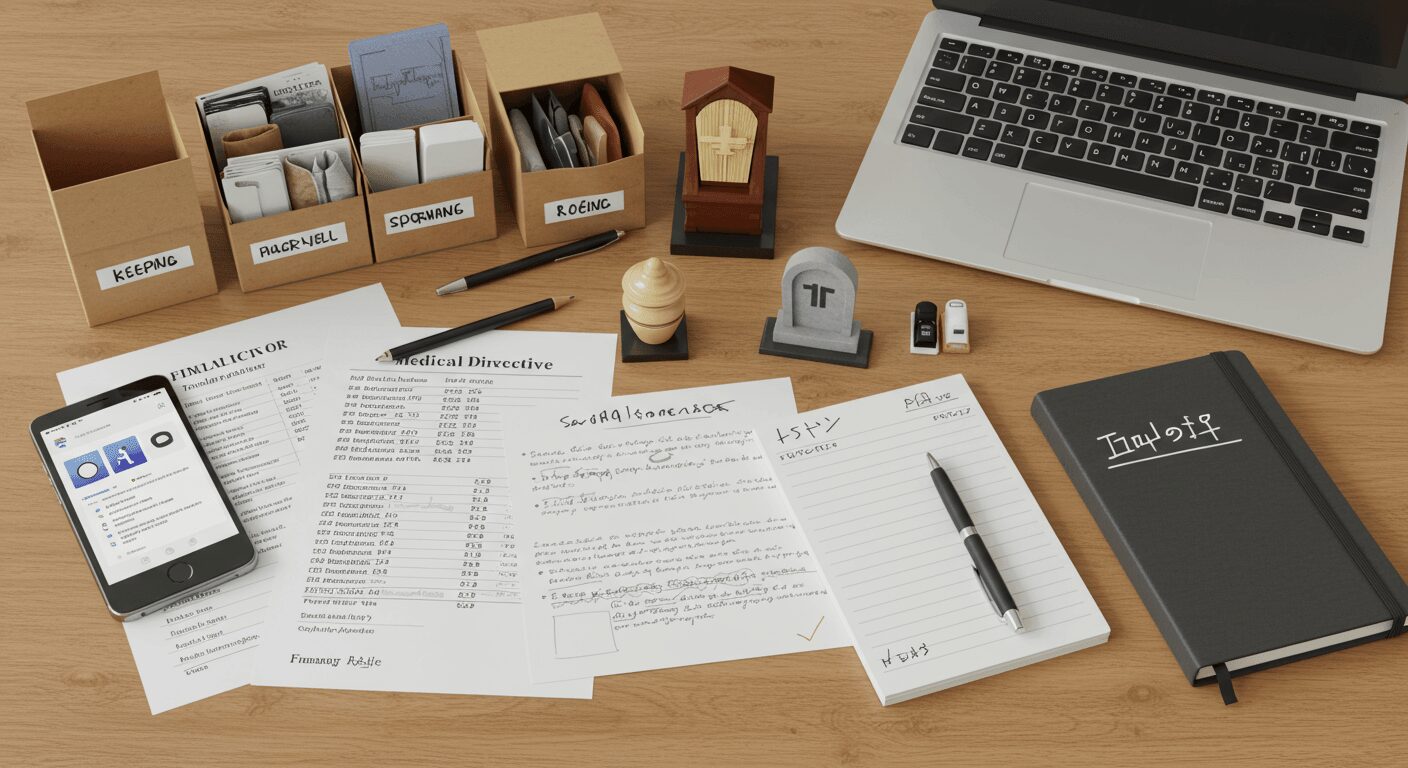

【完全網羅】おひとりさまが終活でやるべきことリスト

「終活って、具体的に何から手をつければいいの?」そんな疑問にお答えするため、おひとりさまが元気なうちにやっておくべきことをリスト形式でまとめました。すべてを一度にやろうとすると大変なので、まずは全体像を把握し、できそうなことから一つずつ始めてみましょう。これらを整理しておくだけで、心の負担がぐっと軽くなるはずです。

1. 財産・資産の整理(預貯金、不動産、有価証券など)

まずはご自身の財産をすべてリストアップしてみましょう。どの銀行にいくら預金があるか、生命保険はどの会社か、不動産や株はあるかなどを一覧にします。通帳や証券、権利証などの保管場所も明記しておくと、後の手続きが非常にスムーズになります。また、借入金やローンなどのマイナスの財産も忘れずに記載しましょう。このリストは、遺言書を作成する際の基礎資料にもなります。

2. 医療や介護に関する意思表示(リビングウィル)

もしもの時に、ご自身がどのような医療や介護を望むか、または望まないかを書面で示しておくのが「リビングウィル(尊厳死の宣言書)」です。延命治療の希望の有無や、意識がなくなった場合の対応などを具体的に記します。これは法的な拘束力を持つものではありませんが、あなたの意思を尊重してもらうための重要な指針となります。かかりつけ医や信頼できる友人に、その存在を伝えておきましょう。

3. 葬儀・お墓の希望を決める

ご自身の最期をどのように締めくくりたいか、希望をまとめておきましょう。一般葬か、家族葬か、あるいは直葬(火葬のみ)か。宗教・宗派はどうするか。お墓は必要か、散骨や樹木葬を希望するか。遺影に使ってほしい写真を選んでおくのも良いでしょう。具体的な希望をエンディングノートなどに記しておけば、死後事務を委任された人があなたの意思を尊重しやすくなります。

4. 身の回りの整理(生前整理・遺品整理)

元気なうちに身の回りの物を整理しておくことは、残された人の負担を大きく減らします。長年使っていない衣類や雑貨、趣味の道具などを少しずつ処分していきましょう。「いるもの」「いらないもの」「誰かに譲るもの」に分けるのがコツです。思い出の品は無理に捨てる必要はありませんが、本当に大切なものだけを残すように心がけると、心も空間もスッキリします。

5. デジタル遺品の整理(SNS、オンライン口座など)

現代の終活で見落とせないのが「デジタル遺品」です。スマートフォンやパソコンの中には、SNSアカウント、ネット銀行の口座、有料サービスの契約、友人との大切な写真など、多くのデジタル資産が眠っています。利用しているサービス名とIDをリストアップし、パスワードの管理方法を決めておきましょう。死後にアカウントをどうしてほしいか(閉鎖、追悼アカウント化など)も記しておくと親切です。

6. エンディングノートの作成

これら1から5までの情報をすべて一冊にまとめておけるのが「エンディングノート」です。法的効力はありませんが、ご自身の情報や希望を伝えるための強力なツールになります。財産リスト、医療の希望、葬儀の希望、友人・知人の連絡先、デジタル遺品の情報、そして大切な人へのメッセージなどを自由に書き留めましょう。まずは市販のノートを一冊用意するところから始めてみてはいかがでしょうか。

死後事務委任契約の具体的な手続きの流れと費用相場

「死後事務委任契約が自分に必要だと分かったけれど、どうやって進めればいいの?費用はどれくらいかかるの?」という具体的な疑問にお答えします。契約は、将来の安心を形にするための大切なステップです。ここでは、専門家に依頼する場合の一般的な流れと、費用の目安を3つのステップに分けて解説します。全体の流れを知っておけば、安心して準備を進めることができます。

ステップ1:誰に依頼するかを決める(専門家・法人など)

最初のステップは、最も重要な「誰に託すか」を決めることです。死後事務を確実に遂行してもらうためには、信頼できる相手を選ぶ必要があります。主な依頼先には以下のような選択肢があります。

- 法律の専門家:弁護士、司法書士、行政書士など。法律知識が豊富で、契約書作成もスムーズです。個人事務所の場合、その専門家が自分より先に亡くなるリスクも考慮が必要です。

- NPO法人や一般社団法人:終活支援を専門に行う団体。組織として対応してくれるため、担当者が変わっても業務が引き継がれる安心感があります。

- 信託銀行や身元保証会社:身元保証サービスなどとセットで死後事務を提供している場合があります。経営基盤が安定しているのが魅力です。

まずは複数の候補に相談し、サービス内容や費用、担当者の人柄などを比較検討することをおすすめします。

ステップ2:契約内容の決定と契約書の作成(公正証書がおすすめ)

依頼先が決まったら、次は契約内容を具体的に詰めていきます。あなたが亡くなった後にやってほしいことを、できるだけ詳細にリストアップしましょう。「葬儀は〇〇で、参列者は友人の△△さんを呼んでほしい」「遺品のうち、この本だけは□□さんに渡してほしい」など、具体的に伝えることが大切です。話し合った内容は、契約書という形で書面にします。このとき、強くおすすめするのが「公正証書」で契約書を作成することです。公証役場で公証人が作成するため、法的に有効で、内容の証明力も高く、紛失の心配もありません。トラブルを未然に防ぐためにも、公正証書での作成を検討しましょう。

ステップ3:費用(着手金・預託金)の準備と支払い

契約内容が固まったら、費用の準備と支払いを行います。費用は大きく分けて3種類あります。

- 契約時の手数料(着手金):契約書作成のコンサルティング料や公正証書作成費用など。依頼先によりますが、数万円から30万円程度が一般的です。

- 死後の事務執行の報酬:実際に亡くなった後、手続きを実行してもらうための報酬。契約時に支払う場合や、預託金から差し引かれる場合があります。

- 預託金(よたくきん):葬儀費用や遺品整理費用、医療費の精算など、死後に発生する実費にあてるためのお金。あらかじめ依頼先に預けておきます。金額は依頼内容によりますが、100万円から150万円程度が一つの目安です。

費用の内訳や支払い方法は依頼先によって異なるため、契約前に必ず詳細な見積もりを取り、納得のいくまで説明を受けることが重要です。

後悔しないために!死後事務委任契約の注意点とトラブル回避策

死後事務委任契約は、おひとりさまにとって心強い備えですが、契約であるがゆえに注意すべき点も存在します。せっかく準備したのに、「こんなはずじゃなかった…」と後悔することのないよう、よくあるトラブルとその対策を事前に知っておきましょう。信頼できるパートナーを見つけ、安心して未来を託すためのポイントを解説します。

よくあるトラブル事例とその対策

実際に起こりがちなトラブルを知っておくことで、同じ失敗を避けることができます。

- 【事例1】契約内容が曖昧で、希望通りに実行されなかった。

対策:「遺品整理一切」のような曖昧な表現は避けましょう。「貴重品は〇〇に寄付する」「デジタルデータはすべて消去する」など、やってほしいことを具体的に、リスト形式で契約書に明記することが重要です。 - 【事例2】預けていた預託金が足りなくなり、一部の手続きができなかった。

対策:葬儀費用や遺品整理費用は、事前に複数の業者から見積もりを取るなどして、現実的な金額を把握しておきましょう。少し余裕を持った金額を預託金として設定し、費用の使途報告の方法も契約で定めておくと安心です。 - 【事例3】個人に依頼したが、その人が先に亡くなったり、連絡が取れなくなったりした。

対策:個人への依頼はリスクを伴います。できるだけ法人格のある団体や、複数の専門家が在籍する事務所を選ぶことで、組織として継続的に対応してもらえる可能性が高まります。

信頼できる専門家・サービスの選び方5つのポイント

あなたの最期を託す大切なパートナー選びは、慎重に行う必要があります。以下の5つのポイントをチェックリストとして活用してください。

- 実績と専門性は十分か?

死後事務に関する実績が豊富か、ウェブサイトやパンフレットで確認しましょう。司法書士や行政書士などの国家資格者が関わっているかどうかも、信頼性を測る一つの指標になります。 - 料金体系は明確か?

何にいくらかかるのか、料金体系が分かりやすく提示されているかを確認します。「追加料金は一切かかりません」といった説明だけでなく、どのような場合に追加費用が発生する可能性があるのかまで、正直に説明してくれる事業者を選びましょう。 - 預託金の管理方法は安全か?

預けたお金が安全に管理されるかは非常に重要です。会社の財産とは別に、信託口座などで分別管理されているかなど、保全措置について必ず確認してください。 - 担当者との相性は良いか?

契約前の相談の段階で、あなたの話に親身に耳を傾け、分かりやすく説明してくれるかを見極めましょう。あなたの人生の最期に関わる大切な話です。信頼でき、何でも相談できると感じる担当者であることが大切です。 - 契約を急かさないか?

「今日契約すれば割引します」などと契約を急かす事業者は要注意です。あなたに考える時間を与え、納得した上で契約を進めてくれる誠実な事業者を選びましょう。

死後事務委任契約以外の選択肢は?自治体サービスや簡易な準備

死後事務委任契約は非常に有効な手段ですが、費用がかかることや、契約という形式にハードルを感じる方もいらっしゃるかもしれません。実は、契約を結ぶ以外にも、今からできる準備や、頼れる選択肢があります。高額な契約を結ぶ前に検討できる公的なサービスや、より手軽な方法を知っておくことで、ご自身の状況に合った最適な備えを見つけることができます。

自治体の終活支援サービスや相談窓口

近年、単身高齢者の増加を受け、多くの自治体(市区町村)が終活に関する支援に力を入れ始めています。例えば、社会福祉協議会や地域包括支援センターでは、終活に関する無料の相談窓口を設けていることがあります。また、自治体によっては、葬儀や遺品整理を支援する独自のサービスを提供している場合もあります。まずは、お住まいの市区町村のウェブサイトで「終活支援」「エンディングサポート」などのキーワードで検索したり、役所の高齢者福祉担当課に問い合わせてみたりすることをおすすめします。公的なサービスなので、安心して相談できるのが大きなメリットです。

エンディングノートで希望を伝えるという方法

「まだ専門家と契約するのは早いかな」と感じる方は、まず「エンディングノート」を作成することから始めてみましょう。エンディングノートには、死後事務委任契約のような法的な拘束力はありません。しかし、ご自身の希望(葬儀の形式、連絡してほしい友人リスト、大切な物の保管場所など)を書き記しておくことで、万が一の際に、あなたの意思を周囲の人に伝えるための重要な道しるべとなります。遠縁の親戚や友人が手続きを手伝ってくれることになった場合、このノートがあるだけで彼らの負担は大きく軽減されます。まずは自分の考えを整理する第一歩として、気軽に始めてみてはいかがでしょうか。

まとめ:不安な今こそ、未来の安心への第一歩を

おひとりさまの死後手続きは、誰にとっても他人事ではありません。しかし、漠然とした不安を抱えたまま過ごすのではなく、元気なうちに一歩を踏み出すことで、その不安は未来を照らす「安心」へと変わります。この記事でご紹介した「死後事務委任契約」や「終活でやるべきことリスト」は、そのための具体的な道しるべです。すべてを完璧にやろうと気負う必要はありません。まずはエンディングノートを開いてみる、お住まいの自治体のサービスを調べてみる。そんな小さな一歩が、あなたのこれからの人生をより豊かで穏やかなものにしてくれるはずです。

おひとりさまの死後手続きに関するよくあるご質問(FAQ)

死後事務委任契約の費用は、総額でどれくらいかかりますか?

依頼する専門家や法人、契約内容によって大きく異なりますが、一つの目安として、契約時の手数料や報酬で20万~50万円程度、加えて葬儀や遺品整理などの実費として預ける「預託金」が100万~150万円程度かかる場合があります。必ず複数の事業者から詳細な見積もりを取り、内容を比較検討することが重要です。

もし、何の準備もしないまま亡くなったらどうなりますか?

身寄りがいない場合、最終的には自治体が法律に基づいて火葬や埋葬を行いますが、遺品整理や各種契約の解約などはすぐには進みません。アパートの大家さんや保証会社、遠縁の親戚などに大きな負担がかかる可能性があります。また、ご自身の希望(葬儀の方法など)は一切反映されません。

信頼できる友人に死後事務をお願いすることはできますか?

はい、個人間でも死後事務委任契約を結ぶことは可能です。しかし、友人の方が先に亡くなるリスクや、手続きの専門知識がないことによる負担、金銭的なトラブルの可能性も考慮する必要があります。もし友人に依頼する場合でも、トラブル防止のために弁護士などの専門家を交えて公正証書で契約書を作成することをおすすめします。

まだ40代ですが、終活を始めるのは早すぎますか?

決して早すぎることはありません。終活は、ご自身の人生を見つめ直し、これからの生き方を考える良い機会です。また、死後事務委任契約や任意後見契約は、判断能力がしっかりしている元気なうちでないと結べません。思い立った「今」が、準備を始めるベストなタイミングです。