Table of Contents

- 老人ホームの入居に保証人が必要不可欠な理由

- 施設側のリスクヘッジが主な目的

- 「保証人」「身元引受人」「連帯保証人」役割の違いは?【比較表】

- 保証人・身元引受人になれる人の条件とは?

- 【本題】保証人がいない場合の3つの具体的な解決策

- 解決策1:保証人不要の老人ホームを探す

- メリット・デメリット

- 保証人不要の施設を見つける方法

- 解決策2:成年後見制度を利用する

- 「法定後見」と「任意後見」の違い

- メリットと利用時の注意点

- 解決策3:身元保証サービス(保証会社)を利用する

- 身元保証会社が提供する主なサービス内容

- 費用の内訳と相場

- 【体験談】身元保証サービスで安心の入居ができたAさんのケース

- 失敗しない!信頼できる身元保証会社の選び方5つのポイント

- ポイント1:契約内容とサービス範囲を明確に確認する

- ポイント2:料金体系の透明性が高いか

- ポイント3:預託金の管理方法は安全か(信託保全など)

- ポイント4:実績や評判、第三者の評価を確認する

- ポイント5:複数の会社を比較検討する

- 老人ホームの保証人に関するよくあるご質問(FAQ)

- まとめ:保証人がいなくても諦めないで。まずは専門家へ相談を

-

老人ホーム入居には多くの場合、利用料の支払いや緊急時対応のために保証人が必要です。

-

保証人がいない場合でも、「保証人不要の施設を探す」「成年後見制度を利用する」「身元保証サービス(保証会社)を利用する」という3つの具体的な解決策があります。

-

身元保証サービスは、保証人の役割を代行してくれる便利な選択肢ですが、サービス内容や費用、預託金の管理方法などを慎重に比較し、信頼できる会社を選ぶことが重要です。

-

どの方法が最適か迷った場合は、一人で悩まず、地域包括支援センターや介護の専門家に相談することをおすすめします。

老人ホームの入居に保証人が必要不可欠な理由

「いよいよ老人ホームを探そう」と考えたとき、多くの方が直面するのが「保証人」の問題です。なぜ、ほとんどの老人ホームで保証人が必要とされるのでしょうか。その背景には、入居者様と施設側の双方にとって、安心してサービスを提供・利用するための重要な理由があります。保証人は、万が一の事態に備えるための、いわば「お守り」のような存在なのです。具体的には、月額利用料の支払いが難しくなった場合の金銭的な保証や、急な体調変化や入院といった緊急時の連絡窓口、そして必要な医療判断の相談役など、その役割は多岐にわたります。保証人がいることで、施設は安定した運営を維持でき、入居者様は安心して日々の生活を送ることができるのです。

施設側のリスクヘッジが主な目的

施設側が保証人を求める最大の理由は、事業運営上のリスクを回避するためです。例えば、入居者様の認知症が進行し、ご自身での金銭管理が難しくなった場合や、急な入院で利用料の支払いが滞ってしまった場合、施設運営に直接的な影響が出ます。保証人がいれば、未払い分の利用料を請求でき、安定した経営を続けることができます。また、万が一の逝去の際には、ご遺体の引き取りや居室の片付けといった退去手続きをスムーズに進めるためにも、保証人の存在が不可欠となります。

「保証人」「身元引受人」「連帯保証人」役割の違いは?【比較表】

老人ホームの契約では、「保証人」「身元引受人」「連帯保証人」といった似た言葉が出てきて混乱しがちです。しかし、それぞれ責任の範囲が大きく異なります。特に「連帯保証人」は、入居者本人と全く同じ返済義務を負うため、最も責任が重い役割です。契約書に署名する前に、それぞれの違いを正しく理解しておくことが、後のトラブルを防ぐために非常に重要です。以下の表で、それぞれの役割の違いを明確に確認しましょう。

|

種類 |

主な役割 |

責任の重さ |

|---|---|---|

|

身元引受人 |

緊急時の連絡、入院手続きの支援、逝去時の身柄や遺品の引き取りなど、身上監護が中心。 |

金銭的責任は原則なし(施設による) |

|

保証人 |

利用料の滞納があった場合に支払い義務を負う。ただし、まずは本人に請求するよう主張できる。 |

中程度 |

|

連帯保証人 |

利用料の滞納があった場合、本人と同等の支払い義務を負う。施設側は本人より先に連帯保証人に請求できる。 |

最も重い |

保証人・身元引受人になれる人の条件とは?

では、具体的にどのような人が保証人や身元引受人になれるのでしょうか。多くの施設では、いくつかの共通した条件を設けています。まず最も重要なのは、安定した収入があり、経済的に自立していることです。これは、万が一の際に利用料の支払いを保証できる能力があるかを確認するためです。そのため、現役で働いている親族が求められることが一般的で、年金収入のみの高齢者は認められないケースが多くあります。

次に、入居者本人とは別の世帯であることや、国内に居住し、緊急時にすぐに駆けつけられることも重要な条件です。また、判断能力が十分にあることも求められます。施設によっては、保証人の年齢に上限(例:65歳未満など)を設けている場合もあります。一般的には、子や兄弟姉妹といった近親者がなるケースが多いですが、条件さえ満たせば、甥や姪、あるいは親しい友人が認められることもあります。

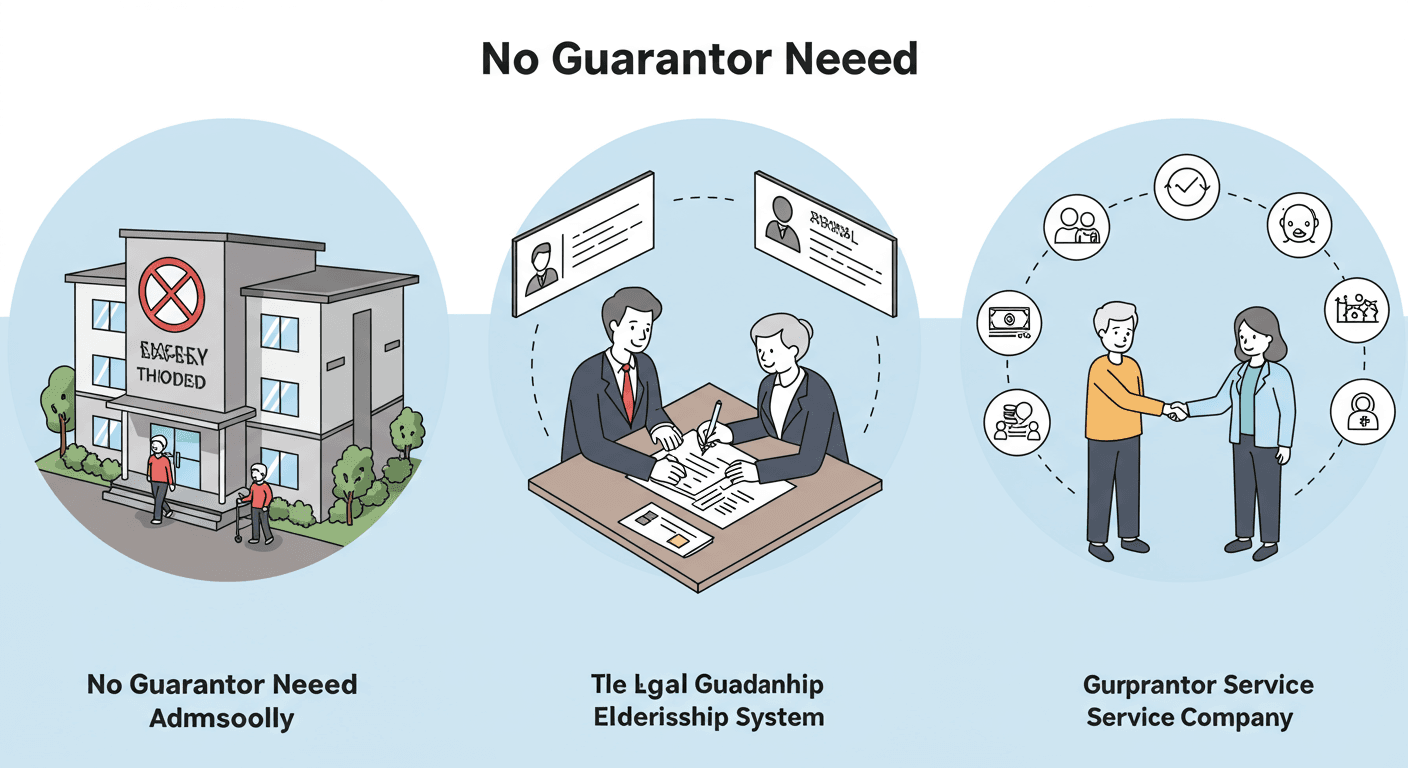

【本題】保証人がいない場合の3つの具体的な解決策

「親族に頼めない」「身近に頼れる人がいない」など、保証人が見つからずにお困りの方もご安心ください。保証人がいなくても、老人ホームへの入居を諦める必要はありません。現代の社会状況に合わせて、いくつかの具体的な解決策が用意されています。ここでは、その代表的な3つの方法をご紹介します。ご自身の状況に合わせて、最適な方法を見つけるための第一歩としてください。

解決策1:保証人不要の老人ホームを探す

最も直接的な解決策は、そもそも保証人を必要としない老人ホームを探すことです。核家族化や高齢化が進む社会背景を受け、近年では保証人がいなくても入居できる施設が少しずつ増えてきています。これらの施設は、保証人がいない方の入居を前提とした仕組みを整えているため、保証人探しの負担なく入居手続きを進めることができます。

ただし、保証人が不要な分、他の条件が設定されている場合があります。例えば、入居時に支払う敷金や保証金が通常より高めに設定されていたり、提携する保証会社の利用が必須であったり、あるいは家賃債務保証制度への加入が求められたりすることがあります。また、公的な施設である特別養護老人ホーム(特養)は、原則として保証人を必要としませんが、入居待機者が多いという課題もあります。保証人不要というメリットだけでなく、費用面やその他の条件もしっかりと比較検討することが大切です。

メリット・デメリット

保証人不要の施設を選ぶことには、明確なメリットと、知っておくべきデメリットがあります。最大のメリットは、親族や友人に保証人をお願いする精神的な負担がないことです。保証人を頼むことに引け目を感じたり、断られて関係が気まずくなったりする心配がありません。また、保証人探しに時間を費やす必要がないため、入居までの手続きがスムーズに進む可能性もあります。

一方で、デメリットとしては、選択肢が限られる点が挙げられます。すべての施設が保証人不要というわけではないため、希望するエリアやサービス内容に合う施設が見つかりにくい場合があります。また、前述の通り、初期費用(敷金など)が割高になる傾向があるため、経済的な負担が大きくなる可能性も考慮しておく必要があります。

保証人不要の施設を見つける方法

保証人不要の施設を効率的に見つけるには、いくつかの方法があります。まずは、インターネットの老人ホーム検索サイトで、「保証人不要」や「保証人なし」といった条件で絞り込んで探すのが手軽です。大手の検索サイトでは、こうした条件設定が可能な場合が多くあります。

また、より専門的なサポートが必要な場合は、地域の高齢者向け相談窓口(地域包括支援センターなど)や、民間の老人ホーム紹介センターに相談するのも有効な手段です。これらの専門機関は、地域の施設情報に精通しており、個々の状況に合った保証人不要の施設を紹介してくれます。直接施設に問い合わせる前に、こうした専門家のアドバイスを受けることで、よりスムーズに施設探しを進めることができるでしょう。

解決策2:成年後見制度を利用する

認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方のために、法的に本人を保護し、支援する「成年後見制度」を利用する方法もあります。この制度を利用すると、家庭裁判所によって選ばれた「成年後見人」が、本人の代わりに財産管理や身上監護(介護サービスの契約など)を行います。

老人ホームの入居契約は、法律行為にあたるため、成年後見人がいれば本人の代理として契約手続きを進めることができます。施設側も、公的な制度である後見人がつくことで、契約や費用の支払いに関する不安が軽減されるため、保証人がいなくても入居を認めてくれるケースが多くあります。特に、本人の判断能力に不安があり、かつ保証人もいない場合には、非常に有効な選択肢となります。ただし、制度の利用開始までには数ヶ月の時間がかかることや、後見人への報酬が発生する場合があるため、早めに準備を始めることが重要です。

「法定後見」と「任意後見」の違い

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。「法定後見」は、すでに本人の判断能力が不十分になっている場合に、家族などが家庭裁判所に申し立てを行い、後見人を選任してもらう制度です。本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれます。

一方、「任意後見」は、まだ本人の判断能力がしっかりしているうちに、将来判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ自分で後見人(任意後見人)を選び、その人に任せる内容を公正証書で契約しておく制度です。将来への備えとして、自分の意思を反映させやすいのが特徴です。どちらの制度を利用するかは、本人の現在の状況によって異なります。

メリットと利用時の注意点

成年後見制度の最大のメリットは、法的な権限を持つ後見人が財産管理や契約を代行してくれるため、本人が不利益な契約を結んでしまうのを防ぎ、安心して生活を送れる点です。施設との契約もスムーズに進み、保証人がいないという問題を解決できます。

しかし、注意点もあります。まず、後見人は家庭裁判所が選任するため、必ずしも希望する親族が選ばれるとは限りません。弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることも多く、その場合は専門家への報酬が発生します。また、一度制度を利用し始めると、原則として本人が亡くなるまで続きます。後見人は本人の財産を守る役割を担うため、財産の使い道が制限される(例えば、孫への贈与などができなくなる)場合があることも理解しておく必要があります。

解決策3:身元保証サービス(保証会社)を利用する

現在、保証人がいない場合の最も一般的な解決策として広く利用されているのが、民間企業やNPO法人が提供する「身元保証サービス(保証会社)」です。これは、家族や親族に代わって、法人が身元保証人や身元引受人としての役割を包括的に引き受けてくれるサービスです。

保証会社と契約することで、老人ホーム入居時に必要な保証人の欄にその会社が署名・捺印してくれます。これにより、保証人がいないという理由で入居を断られることがなくなります。サービスの範囲は会社によって様々ですが、単なる入居時の保証だけでなく、入院時の手続き代行、緊急時の駆けつけ、金銭管理のサポート、さらには亡くなった後の葬儀や遺品整理といった「死後事務」まで、高齢者の生活をトータルでサポートしてくれるプランも多くあります。親族に負担をかけたくない方や、身寄りのない「おひとりさま」にとって、心強い味方となるサービスです。ただし、民間サービスであるため、利用には当然費用がかかります。契約内容や費用体系を十分に理解し、信頼できる会社を慎重に選ぶことが何よりも重要です。

身元保証会社が提供する主なサービス内容

身元保証会社が提供するサービスは多岐にわたりますが、主に以下のような内容が含まれています。会社やプランによって範囲が異なるため、契約前にどこまでカバーされるのかを必ず確認しましょう。

-

入居・入院時の身元保証:老人ホームや病院への入居・入院時に必要な保証人・身元引受人になります。

-

金銭管理・支払い代行:毎月の施設利用料や医療費の支払いを代行します。

-

生活サポート:定期的な訪問や、買い物代行、役所手続きの支援など、日常生活をサポートします。

-

緊急時対応:急な体調不良や事故の際に、24時間体制で駆けつけ、家族に代わって対応します。

-

死後事務委任:亡くなった後の葬儀、納骨、行政手続き、遺品整理などを代行します。

費用の内訳と相場

身元保証サービスの費用は、会社やサービス内容によって大きく異なりますが、一般的には以下のような構成になっています。

-

契約金(入会金):契約時に一度だけ支払う費用です。相場は30万円~100万円程度ですが、会社によっては不要な場合もあります。

-

月額費用(会費):生活サポートなど、継続的なサービスを受ける場合に毎月支払う費用です。相場は数千円~3万円程度です。

-

預託金:葬儀費用や死後事務、万が一の際の費用支払いに備えて、あらかじめ会社に預けておくお金です。相場は50万円~200万円程度で、使われなかった分は相続人に返還されるのが一般的です。

契約前には必ず複数の会社から見積もりを取り、費用の内訳を明確に説明してもらうことが重要です。

【体験談】身元保証サービスで安心の入居ができたAさんのケース

ここで、実際に身元保証サービスを利用して、安心して老人ホームに入居できたAさん(82歳・女性)のケースをご紹介します。Aさんは長年一人暮らしでしたが、足腰が弱くなり、老人ホームへの入居を考え始めました。しかし、お子さんは海外に住んでおり、頼れる親戚も近くにいなかったため、保証人の問題で途方に暮れていました。

そんな時、ケアマネージャーから身元保証サービスの存在を教えてもらい、いくつかの会社に相談。最終的に、担当者の人柄が良く、料金体系も分かりやすかった一社と契約を結びました。契約後は、保証人の心配なくスムーズに希望の老人ホームへ入居。今では、定期的に訪問してくれるスタッフとのおしゃべりを楽しみにしながら、安心して暮らしています。

「最初は不安でしたが、契約して本当に良かった。保証人の心配がなくなっただけでなく、何かあった時にすぐに頼れる人がいるという安心感が何より大きいです。これで海外の息子にも余計な心配をかけずに済みます」

Aさん(82歳)

Aさんのように、保証人がいないという不安を解消し、新たな生活への一歩を踏み出すための心強い支えとなるのが、身元保証サービスなのです。

失敗しない!信頼できる身元保証会社の選び方5つのポイント

身元保証サービスは非常に便利な一方で、残念ながら高額な契約料を請求したり、預託金の管理がずさんだったりする悪質な業者が存在するのも事実です。大切な老後の生活を任せるパートナー選びで失敗しないために、以下の5つのポイントを必ずチェックしましょう。これらのポイントを押さえることで、トラブルを未然に防ぎ、本当に信頼できる会社を見つけることができます。

まず、契約内容やサービス範囲が明確であること。次に、料金体系が透明で、追加料金の発生条件などがきちんと説明されていること。そして、最も重要なのが、預かったお金(預託金)が安全に管理されているかです。会社の資産と分別管理されているか(信託保全など)は必ず確認してください。さらに、これまでの実績や利用者の評判、第三者機関からの評価なども判断材料になります。最後に、決して一社だけで決めず、複数の会社を比較検討し、それぞれの担当者と直接会って話を聞くことが、後悔しないための最善の方法です。焦らず、じっくりと時間をかけて、ご自身に合った信頼できる会社を選びましょう。

ポイント1:契約内容とサービス範囲を明確に確認する

契約書にサインする前に、「どこからどこまで」サービスが含まれているのかを徹底的に確認しましょう。「身元保証」と一言で言っても、入居時の保証のみなのか、入院時や緊急時の対応、さらには死後事務まで含まれるのかは会社によって全く異なります。後から「これは対象外です」と言われないよう、想定される様々なケースについて具体的に質問し、書面で回答をもらうとより安心です。

ポイント2:料金体系の透明性が高いか

「総額でいくらかかるのか」だけでなく、その内訳を明確に説明してくれる会社を選びましょう。契約金、月額費用、預託金の内訳はもちろん、サービスを利用するたびに追加料金が発生しないか、解約時の返金ルールはどうなっているかなど、お金に関する疑問はすべて解消しておくべきです。見積書に「一式」といった曖昧な記載が多い会社は注意が必要です。

ポイント3:預託金の管理方法は安全か(信託保全など)

これは最も重要なチェックポイントです。万が一、保証会社が倒産してしまった場合、預けたお金が戻ってこないリスクがあります。そのリスクを避けるため、会社が預託金を自社の運転資金とは別に、信託銀行などの第三者機関で管理(信託保全)しているかを確認してください。分別管理が徹底されていれば、会社の経営状態に関わらず、預けた資産は守られます。

ポイント4:実績や評判、第三者の評価を確認する

その会社がどのくらいの期間運営されているのか、これまでの契約実績はどのくらいあるのかを確認しましょう。長く安定して事業を続けていることは、信頼性の一つの指標になります。また、インターネットの口コミや評判を調べるだけでなく、可能であれば、その会社と提携している老人ホームやケアマネージャーに評判を聞いてみるのも良い方法です。

ポイント5:複数の会社を比較検討する

どんなに良さそうな会社に見えても、即決は禁物です。必ず2~3社から資料を取り寄せ、担当者と直接面談して話を聞きましょう。サービス内容や費用を比較するだけでなく、担当者の対応の丁寧さや、質問に対する回答の的確さなど、人としての信頼性も重要な判断基準です。複数の会社を比較することで、客観的な視点で最適な一社を選ぶことができます。

老人ホームの保証人に関するよくあるご質問(FAQ)

ここでは、老人ホームの保証人に関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。

Q1. 友人に保証人を頼むことはできますか?

A1. 法律上は友人でも保証人になることは可能ですが、施設によっては「原則として三親等以内の親族」などと規定している場合があります。また、友人にお願いする場合は、金銭的な責任が伴うことを明確に説明し、相手に過度な負担をかけないよう十分な配慮が必要です。まずは入居を検討している施設に、友人が保証人として認められるかを確認してみましょう。

Q2. 保証人になってくれる人が高齢でも大丈夫ですか?

A2. 施設によって判断が分かれますが、保証人にも安定した支払い能力や判断能力が求められるため、年金収入のみの高齢者や、入居者本人と年齢が近い方は断られるケースが多いです。一般的には、65歳や70歳未満といった年齢制限を設けている施設もあります。保証人の候補者が高齢である場合は、事前に施設へ相談することが不可欠です。

Q3. 保証人になった後で、辞めることはできますか?

A3. 一度保証人になると、原則として一方的に辞めることはできません。保証人を辞めるためには、施設側の合意と、代わりになる新たな保証人を立てることが必要になります。保証人を引き受けるということは、それだけ重い責任が伴うということを理解しておく必要があります。

まとめ:保証人がいなくても諦めないで。まずは専門家へ相談を

老人ホームへの入居を考える際、保証人がいないことは大きな不安要素かもしれません。しかし、この記事でご紹介したように、「保証人不要の施設を探す」「成年後見制度を利用する」「身元保証サービスを利用する」といった具体的な解決策が存在します。もう「保証人がいないから」と入居を諦める必要はありません。

大切なのは、ご自身の状況や希望を整理し、どの方法が最も合っているかを慎重に検討することです。もし一人で判断するのが難しい、情報が多すぎて混乱してしまうと感じたら、決して一人で悩まないでください。お住まいの地域の地域包括支援センターや、ケアマネージャー、老人ホーム紹介センターなど、介護の専門家はあなたの強い味方です。まずは専門家に相談し、最適な一歩を踏み出しましょう。